Introduction

Si la terre et son ciel n’ont pas eu de naissance,

s’ils ont toujours été, d’où vient que les anciens,

avant la thébaïde et les malheurs troyens,

d’aucun fait dans leurs chants n’ont gardé la mémoire ?

Où s’en seraient allés tant d’exploits, dont l’histoire

devait greffer la fleur sur son arbre éternel ?

Oui, notre monde est neuf ; le jour originel

luit de bien près encor sur son adolescence.

Que d’arts encore enfants sont en pleine croissance !

Lucrèce – La Nature des choses – livre V

Ainsi, murs, vêtements, marine, agriculture,

armes, lois et cités, tous ces biens précieux,

tous les autres trésors de l’esprit et des yeux,

tableaux, marbres polis, poésie et science,

sont les fruits du besoin et de l’expérience,

qui s’avance à tâtons et ne s’arrête pas.

Lucrèce – La Nature des choses – livre V

Éléments de géographie

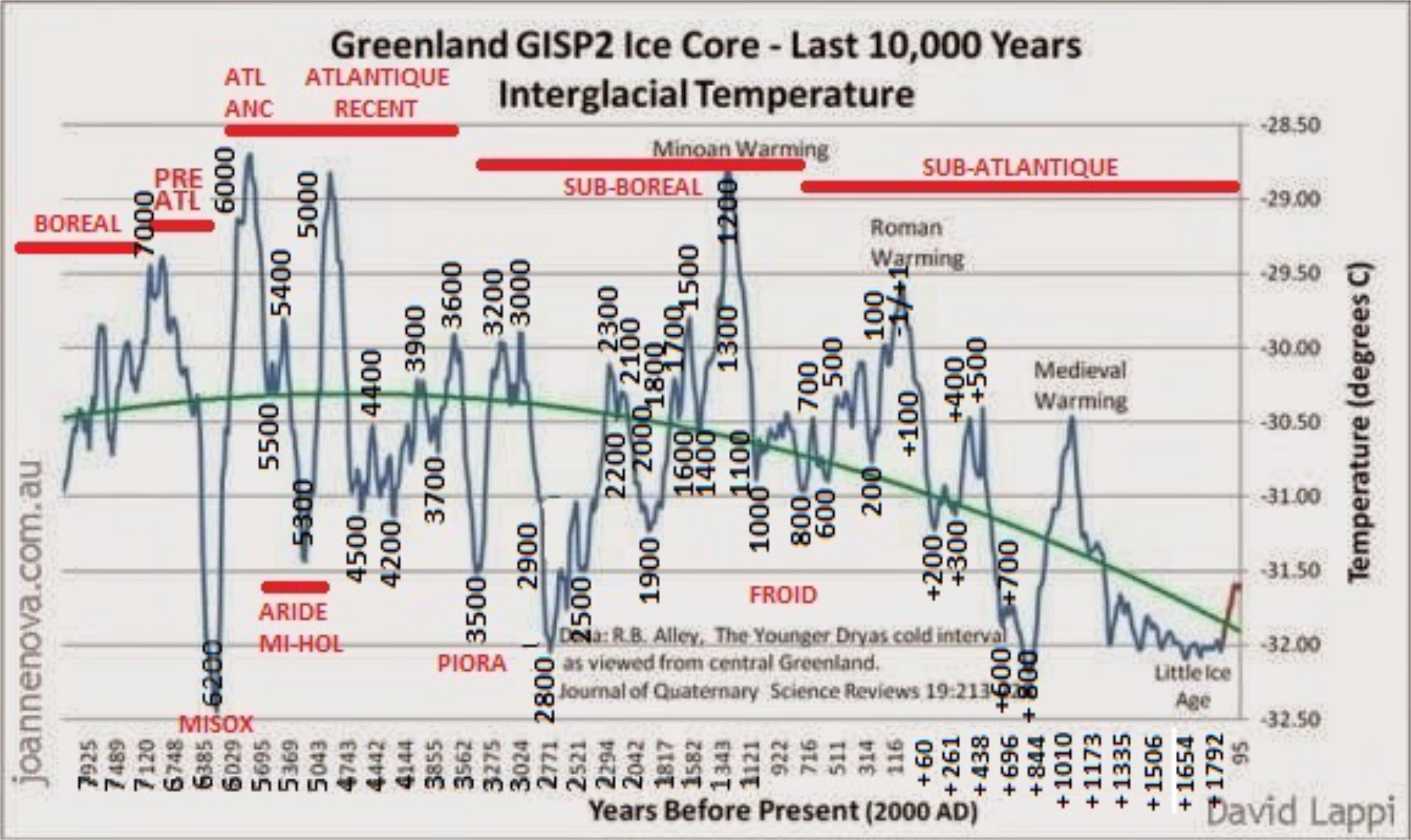

Température interglaciaire

L’Holocène est la période géologique interglaciaire dans laquelle nous vivons depuis 11.600 ans. A l’aune des progrès technologiques plus que très lents des périodes qui l’ont précédée, cette ère clémente a permis l’émergence et le développement très rapide d’une civilisation sédentaire, productiviste et technologique. Pourtant, plusieurs interglaciaires climatiquement comparables avaient déjà jalonné l’histoire du Pléistocène et auraient donc pu être le théâtre d’un développement beaucoup plus précoce d’une civilisation matériellement développée [cf. atlas n° 2]. Mais à l’évidence, ce ne fut pas le cas ! La seule raison plausible qui permette de justifier ce bien long sommeil, est celle d’un plafond de verre cognitif qui entrava longtemps les progrès technologiques des Humains archaïques ; plafond panchronique qu’une mutation génétique pro-cognitive vint rompre il y a 300.000 ans seulement, au sein d’un petit groupe d’Humains qui vivaient en Afrique de l’Est. C’est ce progrès biologique, et uniquement cela, qui mit cette population particulière en position de devenir l’ancêtre majoritaire de tous les Hommes d’aujourd’hui (cf. atlas n°3). Nous avons vu que ces Hommes devenus Modernes se répandirent hors d’Afrique dès le début de la dernière période glaciaire. En Eurasie, ils se métissèrent à plusieurs reprises avec les Humains archaïques qu’ils rencontraient sur leur chemin ; métissages que nous avons situés à l’origine des particularités anthropologiques qui caractérisent les grands groupes raciaux actuels [cf. atlas n° 3]. Pendant toute la durée de la glaciation, la rudesse des conditions écologiques cantonna nos ancêtres Modernes à des activités de survie, ce qui ralentit considérablement leurs capacités à innover en dépit de leur haut potentiel cognitif. Puis la civilisation actuelle émergea enfin. Elle fut l’enfant des cognitions modernes et de la survenue d’une nouvelle période chaude et humide qui facilita la vie aux primates tropicaux que sont les Humains. Portée par cette amélioration climatique, la découverte de l’économie de production fut celle d’un fil d’Ariane qui mit les Hommes Modernes sur le chemin de la sortie du labyrinthe où leurs ancêtres archaïques avaient longtemps tourné en rond, et où ils tâtonnaient toujours eux-mêmes depuis environ 300.000 ans. Au long des pages de cet atlas n°4, qui commence avec l’apparition de l’agriculture, on constatera le raccourcissement de l’intervalle entre chacun des progrès technologiques majeurs : agriculture, cuivre, bronze, fer. Leur diffusion générale à l’échelle planétaire semble également avoir été de plus en plus rapide. Alors, chaque nouvelle découverte entrainant de nouveaux défis adaptatifs, la roue du progrès commença à s’emballer sur un mode asymptotique, nous précipitant tout droit en direction de la singularité technologique dont nous approchons aujourd’hui à grands pas.

Des réflexions complémentaires paraissent nécessaires à ce stade.

Comme l’évolution biologique dont elle n’est que l’évanescente écume, l’histoire est étymologiquement absurde ! Elle n’a pas de sens ; c’est-à-dire pas de direction prédéfinie. Elle est contingente ! Contingente, bien sûr des motivations individuelles et de leurs effets papillons chaotiques ; contingente surtout de l’adaptation aux changements permanents du climat et du niveau des ressources alimentaires, qui font se précipiter les peuples les uns contre les autres dès lors que leur survie est menacée ; mais contingente aussi, de l’adaptation aux progrès technologiques qui donnent un avantage considérable à ceux qui en disposent les premiers. Seul le progrès technologique à un sens, c’est-à-dire une direction ; le sens de la recherche permanente d’une efficacité maximale pour un effort minimal, afin de tirer le mieux possible son épingle du jeu dans un milieu hostile dont la trame entrecroise les aléas naturels et les aspirations inévitablement contrariantes des autres Humains. Dans ce milieu clos, aux ressources limitées et donc très convoitées, le progrès technologique est l’arme que la cognition moderne a conçue pour maximiser la survie et la diffusion de nos gènes. Malheur dans l’histoire à ceux qui sont les plus faibles, les moins nombreux ou qui restent technologiquement en retard ! L’histoire bien connue de la colonisation mondiale depuis le XVI° siècle constitue une illustration criante de ce phénomène ; mais elle n’est que la couche pelliculaire d’un empilement de milliers de faits identiques, qui se sont produits sans interruption, à grande ou à petite échelle depuis les débuts de la vie ; et sans lesquels nous ne serions pas là. A des millions de kilomètres de toute volonté polémique ou politique, l’atlas n°4 est une compilation descriptive des colonisations survenues à l’échelle mondiale depuis le début du néolithique, c’est-à-dire des rencontres, le plus souvent violentes, entre des substrats indigènes et des adstrats invasifs, qui sont les ingrédients incontournables de la ‘’cristallisation’’ de chacun des peuples.

Qui dit technologie dit armes avant toutes autres choses : massues, lances ou épées … Mais qui dit armes ne dit pas toujours technologie. En effet, le ‘’ventre des femmes’’ peut également constituer une arme puissante, capable de tout écraser sur son passage. Pour les peuples qui l’inventèrent les premiers, l’économie de production fut le carburant de ce rouleau compresseur démographique qui installa sur la surface du Globe la plupart de nos grands groupes génétiques et linguistiques actuels. Une explication est ici nécessaire pour bien comprendre la dynamique conjointe de l’expansion coloniale des peuples, de leurs langues et de leurs gènes. Le passage à une économie de production engendre un fort accroissement démographique régional → Rapidement la surpopulation incite les gens à se disperser dans les régions voisines qui restent encore peu peuplées, parce que leurs habitants indigènes vivent encore de chasse et de cueillette → En cas d’affrontements, qui ne manquent jamais d’arriver, le nombre des envahisseurs – et bien entendu leur technologie guerrière si elle est supérieure – constituent des avantages déterminants. Les indigènes sont donc vaincus → Pour comprendre ce qui se passe alors, il faut savoir que le mécanisme des guerres primitives est aussi stéréotypé qu’implacable. Nonobstant Rousseau et sa vision irénique des ‘’bons sauvages’’, ce processus universel et atemporel se résume ainsi dans son ingénue brutalité : les hommes envahisseurs victorieux, massacrent le plus grand nombre des hommes indigènes vaincus et asservissent, marginalisent ou expulsent les autres → Ce faisant, ils favorisent le succès de leurs propres gènes, ce qui augmente la fréquence de leur haplogroupe ADN-Y intrusif, et diminue d’autant la fréquence des haplogroupes ADN-Y indigènes au sein du nouveau peuple qui cristallise après la conquête. En revanche, le processus est complètement différent pour les gènes transmis par les femmes, dont on peut suivre la piste grâce aux haplogroupes ADN-mt. En effet, si les hommes indigènes peinent à transmettre leurs gènes puisqu’ils ont été massacrés ou marginalisés, les jeunes femmes indigènes ont généralement été épargnées au cours du conflit et se mettent à faire des enfants avec les hommes vainqueurs, qui trouvent en elles la possibilité d’augmenter leur descendance et donc de maximiser la diffusion de leurs gènes. Ce constat signifie que, lors de la cristallisation d’un nouveau peuple, les ADN-Y invasifs se mêlent aux ADN-mt indigènes. Ainsi, le pistage géographique et chronologique des ADN-Y masculins permet de suivre les mouvements de conquêtes, tandis que l’étude des ADN-mt féminins nous renseigne sur les substrats indigènes . C’est parce que les marqueurs ADN-Y sont de meilleurs témoins de l’histoire évènementielle que les marqueurs ADN-mt, qu’ils sont les seuls à être utilisés dans cet atlas historique pour pister les mouvements des peuples anciens. Lorsqu’ils s’imposent en nombre dans une nouvelle région, les envahisseurs ne se contentent pas d’y implanter leurs gènes ; ils y implantent, bien sûr, également leur langue (cf. atlas n°3). Parfois, l’aire ‘’coloniale’’ atteint une taille gigantesque : soit d’emblée, lorsqu’un puissant mouvement invasif entre dans du beurre, soit du fait de la répétition d’implantations en ‘’sauts de puce’’, lorsque l’invasion est moins massive où se heurte à une résistance indigène plus marquée. Dans les deux cas, la langue originelle des migrants se fragmente en plusieurs ‘’langues filles’’, à la fois sous le poids des innovations linguistiques locales (évolution de l’accent, abandon d’anciens mots / création de nouveaux), et sous l’influence plus ou moins massive des diverses langues que parlaient les indigènes envahis. L’émergence de ces langues filles acte la cristallisation de nouveaux peuples. En l’absence d’écriture – qui fixe les mots et la grammaire – et parce que les distances géographiques rendent difficiles les relations de cousinage, les groupes humains porteurs de ces ‘’langues filles’’ vont alors rapidement diverger les uns des autres, tandis que de nouvelles mutations vont faire apparaitre des sous-types différenciés à partir des haplogroupes ADN-Y intrusifs originels. Ainsi, de proche en proche, au fil des siècles et des millénaires, va se constituer une famille linguistique qui regroupe plusieurs langues apparentées et plusieurs haplogroupes génétiquement reliés ; laquelle famille peut parfois réussir à s’étendre sur plusieurs continents, lorsque ses porteurs ont la chance de survivre à l’adversité sur le long terme [cf. atlas n°3].

Tout ce qui précède nous permet de comprendre que les grandes familles linguistiques sont généralement associées à des groupes humains assez bien circonscrits par leurs haplogroupes ADN-Y. Et que les langues filles qui en ont découlé anciennement, sont généralement associées à des variants de ces mêmes haplogroupes [cf. le tableau génétique et linguistique]. Cette association est plus absolue lorsque les peuples qui portent à la fois ces langues et ces haplogroupes se sont constitués AVANT l’apparition d’une économie de production ; c’est-à-dire à l’époque où presque tous les vaincus mâles étaient massacrés où expulsés du territoire conquis. En revanche, une fois que l’économie productiviste fut installée, les hommes envahisseurs victorieux eurent tendance à exploiter la force de travail des hommes indigènes vaincus. Ceci explique pourquoi les groupes linguistiques qui se sont constitués dans ces conditions économiques productivistes, ont amalgamé plusieurs types d’haplogroupes ADN-Y au cours de leur cristallisation. Pour caricaturer, on pourrait donc dire : avant le néolithique, 1 peuple = 1 langue = 1 haplogroupe ADN-Y et ses variants clonaux ; tandis qu’après le néolithique, 1 peuple = 1 langue = plusieurs haplogroupes ADNY de familles différentes.

Ces mécanismes universels étant exposés, il faut maintenant conclure cette introduction en tentant de définir le concept de Néolithique par lequel s’ouvre l’atlas n°4. Qu’est-ce que le Néolithique ? On plutôt que n’est-il pas ?

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il ne s’est pas agi d’un ‘’nouvel âge de la pierre’’, qui aurait été celui des outils en ‘’pierres polies’’. Car en matière lithique, le véritable saut technologique avait été le Microlithisme, c’est-à-dire la production et la calibration standardisée de petits éclats tranchants qu’on incorporait à des armatures de bois afin de créer des outils et des armes, dont l’esprit et la forme étaient déjà parfaitement prototypiques de leurs futurs homologues métalliques [cf. atlas n°3]. Le Mésolithique émergea de la conjonction entre ce progrès conceptuel gigantesque, et les oscillations climatiques tempérées de l’époque Tardiglaciaire ; il fut le produit de l’efficacité des nouvelles technologies (arcs, faucilles de pierre, armes de bois garnies de tranchants, etc.) et des ressources abondantes offertes par les immenses forêts qui regorgeaient d’animaux et de plantes. Dans ce contexte favorable, les groupes humains se sédentarisèrent et développèrent une culture matérielle plus riche que celle de leurs ancêtres du Paléolithique supérieur, parce qu’ils étaient désormais dégagés des seules obligations de survie. Plusieurs aspects typiques du Néolithique (ressources abondantes, stockages saisonniers, sédentarisation) étaient donc régionalement acquis bien avant le début du productivisme néolithique.

La poterie fait-elle le Néolithique ? Non plus ! Il n’est bien évidemment pas question de contester la portée considérable des objets réalisés en terre cuite, la première matière plastique maitrisée par l’Humanité. Malheureusement, dans la littérature, le terme ‘’néolithique’’ est indifféremment appliqué à des sociétés qui ne produisent pas de nourriture mais qui utilisent des pots, et à des sociétés qui produisent leur nourriture mais sans utiliser de pots ! Un seul et même nom est donc utilisé pour désigner deux réalités opposées, ce qui constitue une ambiguïté préjudiciable à la compréhension des faits. Dans cet atlas n°4 et dans l’atlas n°3, nous utilisons systématiquement l’expression ‘’Mésolithique céramique’’ pour désigner les cultures qui utilisèrent la poterie SANS disposer d’une économie de production ; et nous réservons le terme de ‘’Néolithique’’ aux seules sociétés qui ont sauté le pas de l’économie de production, végétale et/ou animale ; et cela, qu’elles aient utilisé ou non la poterie d’emblée.

Ethnolinguistique et haplogroupes ADN-Y au début du préboréal

La connaissance des haplogroupes ADN-Y est toute récente mais possède déjà des bases solides, parce que scientifiquement établies. Parallèlement, la reconstitution des macro-familles linguistiques progresse, tout en faisant l’objet d’importantes critiques et d’une absence de consensus. Les deux types de données sont cependant intimement liés et les pages qui suivent tentent d’en faire la synthèse. Nommer des groupes ethnolinguistiques disparus est un petit jeu qui doit paraitre pédant et stérile aux yeux de beaucoup de chercheurs. Mais sans tomber dans le piège qui consisterait à penser que ces groupes putatifs décrivent avec précision les véritables réalités d’autrefois, c’est cependant une démarche indispensable pour essayer de matérialiser les étapes successives du peuplement du Monde. Sur les cartes et dans le texte, le caractère spéculatif des regroupements linguistiques et des noms proposés pour les désigner, est toujours souligné par un astérisque. L’absence d’astérisque signifie que le regroupement linguistique est, sinon consensuel, mais du moins déjà proposé par un ou plusieurs linguistes. Enfin, la présence de deux astérisques en début de mot signifie que la validité du regroupement proposé est mise en doute dans cet atlas.

Une question peut légitimement se poser, même si elle a maintes fois été abordée dans l’atlas n°3 : pourquoi l’origine d’un peuple historique devrait-elle reposer sur un haplogroupe particulier ou sur un petit nombre d’haplogroupes ? Et pourquoi ceux-ci plutôt que ceux-là ? La réponse tient au hasard de l’haplogroupe porté par les hommes d’un clan familial dominant qui parvient à s’imposer dans une petite région où il fait souche avant de se répandre ailleurs si le succès l’accompagne pendant un certain nombre de générations ; c’est-à-dire le temps pour que les descendants mâles du chef fondateur – favorisés par leur statut dominant – finissent par devenir les ancêtres patrilinéaires de pratiquement tous les hommes de la tribus. Dans une suite clonale, cet effet fondateur maintiendra à un taux important l’haplogroupe ADN-Y du chef fondateur, et cela quels que soient les apports ultérieurs des peuples rencontrés sur leur route. Bien sûr, pour que cela fonctionne, il faut que la tribu concernée demeure forte et dominante sur le long terme. Mais, précisément, si les peuples que nous citons sont parvenus jusqu’à nous, c’est parce qu’ils surent conserver une cohérence patrilinéaires sur le long terme. Les haplogroupes fondateurs des tribus dont le succès fut moindre eurent tendance à être éliminé sur le long terme, parce que le succès reproductifs de leurs hommes fut moindre.

Groupe *Neo-Boréal

- Le frère de DE fut l’haplogroupe CF, lui aussi né hors d’Afrique, probablement en Arabie v. 80.000 AEC. Contrairement à DE*, D et E qui migrèrent ou rétromigrèrent rapidement, CF demeura plus longtemps sur ce nouveau territoire. On ne sait pas si des individus CF* indifférenciés existaient encore au Préboréal, car ce groupe ancestral de la plus grande partie de l’Humanité actuelle, était déjà énormément diversifié. Vers 70.000 AEC, il donna naissance aux haplogroupes C et F. Au Préboréal, les langues *Néo-Boréales n’existaient déjà plus qu’au travers de leurs descendantes.

Groupe *Macro-Dene

- Né v. 70.000 AEC en Arabie ou sur la côte iranienne qui lui fait face, l’haplogroupe C était promis à un grand destin. Comme les porteurs de l’haplogroupes D qu’ils recouvrirent en de nombreuses régions, les porteurs de l’haplogroupe C se répandirent dans toute l’Eurasie, et même probablement en Afrique du Nord. Ainsi, quittant le hub moyen-oriental – la plaque tournante des Humains modernes d’Eurasie –, certains d’entre eux partirent vers l’Extrême-Orient en longeant la côte Sud de l’Asie, tandis que d’autres partirent vers l’occident. A l’époque où ils entamèrent ces migrations, l’haplogroupe C s’était déjà divisé en plusieurs variants. Au plan linguistique, de toutes les macro-familles hypothétiques qui ont été proposées par les linguistes, la macro-famille **Déné-Caucasienne est celle qui correspond le mieux aux contours de l’haplogroupe C. Toutefois, telle qu’elle est généralement délimitée, cette **macro-famille ne trouve pas d’appui fort dans la génétique ADN-Y. C’est pourquoi, cet atlas préfère définir à sa place un groupe *Macro-Déné dont les contours sont différents.

- Du côté occidental seul le variant C1a2 semble avoir été répandu. En raison de son âge et de sa position, il fut certainement l’haplogroupe majoritaire des Aurignaciens, et peut-être également celui des Soungiriens et des ‘’Aurignaciens’’ d’Afrique du Nord. Au Préboréal, il s’agissait déjà d’un groupe relictuel. Le fait qu’il soit aujourd’hui totalement absent d’Europe et d’Afrique, constitue l’un des nombreux indices de la violence de certains recouvrements ethniques survenus dans le passé. Ce sous-groupe européen, africain du Nord et probablement anatolien à une certaine époque de son histoire, pourrait recevoir le nom de *Macro-Déné-Occidental. Sa survivance linguistique éventuelle chez les Basques et les Nord-Caucasiens est discutée dans l’atlas.

- Du côté oriental, le destin des porteurs de l’haplogroupe C fut beaucoup plus foisonnant. Par symétrie avec l’occident, on pourrait donner à ce sous-groupe le nom de *Macro-Déné-Oriental. Il n’est pas aussi homogène au plan génétique puisqu’il comprend de nombreux variants de C1 et C2. A l’Est, les principaux variants de C1 sont le très rare C1a1 – le groupe frère des porteurs du premier Paléolithique Supérieur européen – qui est aujourd’hui présent dans l’île Ryükyü au Sud du Japon, mais aussi à Timor et à Flores ; et C1b qui se décline en plusieurs variants exclusivement orientaux, dont C1b1 dans les régions montagneuses (i.e. conservatrices) d’Asie Centrale, caractéristique des Burusho du Nord-Pakistan mais aussi étendu au Xinjiang et aux peuples Turco-Mongols, et C1b2, présent en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et surtout en Australie où il est l’haplogroupe exclusif des Aborigènes d’aujourd’hui. Peut-être ce groupe C1 forma-t-il un homogène *Paléo-Macro-Déné-Oriental ? Mais au Préboréal, cet ensemble était déjà fragmenté ; il comprenait notamment le *Proto-Burusho, alors localisé dans les régions montagneuses d’Asie centrale et au Xinjiang (haplogroupe C1b1) ; le *Paléo-Ryukyuen ; et le *Proto-Australien, alors probablement localisé dans les îles indonésiennes (haplogroupe C1b2).

- L’autre rameau majeur de l’haplogroupe C est l’haplogroupe C2 dont les porteurs formèrent peut-être un homogène *Néo-Macro-Déné-Oriental ? A partir d’une forme migrante C* qui a aujourd’hui disparue, C2 est tardivement apparu en Chine du Sud v. 42.000 AEC. Puis, v. 30.000 AEC, il se divisa en 4 variants principaux, C2a, C2b, C2c, et C2e. L’haplogroupe C2b devait être en position septentrionale du groupe, car ses deux variants, C2b1 et C2b2 sont aujourd’hui présents en Chine du Nord et en Sibérie ; ainsi qu’en Amérique pour C2b2. Au Préboréal, répandu sur un vaste territoire, ce sous-ensemble septentrional s’était déjà lui-même divisé en ce qui nous apparait comme deux blocs, mais qui devait alors constituer un continuum de langues : Le sous-groupe *Déné-Sinique était présent en Chine du Nord et en Corée (haplogroupes C2c et C2e), ainsi qu’en Mongolie (haplogroupe C2c et C2b2). Grâce à la découverte précoce de l’économie de production en Chine du Nord, le *Proto-Chinois s’est pérennisé et est arrivé jusqu’à nous malgré la forte pression de nouveaux groupes intrusifs [cf. ci-dessous]. Enfin, le groupe *Na-Déné-Ienisseïen était étendu sur un vaste territoire mandchourien et sibérien (haplogroupe C2b1 et C2b2) ; après le Préboréal, c’est de ce sous-groupe que sortiront les Na-Déné américains (Athapascans) ; tandis que dans la vallée du Ienisseï, notre époque assiste, impuissante et impassible, à la disparition du ket, la dernière langue du vieux peuple Ienisseïen.

- Résumons-nous ! Comme les porteurs relictuels des haplogroupes DE* et D, issus de la première vague de peuplement, les porteurs de l’haplogroupe C ont conquis de nombreuses régions d’orient où ils présentent aujourd’hui une grande diversité anthropologique. Cela parce que leur migration est très ancienne (deuxième vague de peuplement moderne) et parce qu’ils se sont mêlés au vieux substrat D qu’ils ont recouvert, ainsi qu’à divers adstrats plus modernes qui les ont recouverts à leur tour [cf. ci-dessous]. Ce sont ces brassages complexes et les dérives régionales survenue au cours des millénaires qui expliquent que leurs langues sont aujourd’hui extrêmement différentes, au point qu’aucun linguiste ne s’aventurerait à classer les langues Australiennes aux côté du Burusho ou du Chinois. Au Préboréal, ces divergences étaient certainement moins marquées qu’aujourd’hui et des linguistes d’alors auraient peut-être encore pu repérer des traits communs au vaste ensemble *Macro-Déné-Oriental ? Peut-être en existe-t-il encore que nous ne savons pas voir ?

Groupe *Dene-Nostratique

- Le regroupement suivant que nous proposons est celui des populations qui demeurèrent dans le hub moyen-oriental après la migration des C, survenue entre v. 65.000 et 50.000 AEC. Le nom *Dene-Nostratique est forgé pour les définir car il établit un pont entre le groupe *Macro-Déné dont il découla, et le groupe Nostratique qui en émergera. Au plan génétique, il correspond à l’haplogroupe F, apparu v. 70.000 AEC, qui est le frère de l’haplogroupe C ; et qui est un haplogroupe majeur, puisqu’il est à l’origine de la majorité des individus Eurasiatiques d’aujourd’hui ! Il est vraisemblable que lorsqu’elle était portée par des populations nombreuses et encore géographiquement homogènes, la langue *Déné-Nostratique fut une réalité concrète. Les formes ancestrales de l’haplogroupe F furent à l’origine de plusieurs variants, appelés F*, F1, F2, F3, et GHIJK (F4), tous apparus v. 65.000 AEC. Comme les porteurs de l’haplogroupe C, et parallèlement à eux, ou bien à leur suite, des porteurs de formes anciennes de l’haplogroupe F migrèrent vers l’occident (aujourd’hui les fréquences sont anecdotiques) ainsi que vers l’orient où l’on trouve encore les haplogroupes F*, F1, F2 et F3 à des fréquences relictuelles ; peut-être leurs ancêtres constituèrent-ils, un jour, un sous-groupe *Paléo-Déné-Nostratique ? Au Préboréal, c’était peut-être en Inde du Sud et en Thaïlande qu’ils étaient le mieux représenté.

Groupe *Néo-Déné-Nostratique / *Macro-Nostratique / *Nostratique-1 / *Nostratique-Ancien

- Apparue v. 65.000 AEC, la forme de l’haplogroupe F que nous appelons GHIJK, était certainement répandue dans le homeland iranien, depuis lequel pulsaient toutes les vagues de peuplement de l’Eurasie depuis la sortie d’Afrique. Bien sûr, GHIJK se fragmenta en plusieurs variants dont l’histoire est détaillée dans l’atlas n°3. Au Préboréal, il était déjà extrêmement diversifié et répandu sur une grande partie de l’Eurasie. Au plan linguistique, une première séparation s’était produite v. 45.000 AEC lorsque les porteurs de l’haplogroupe K2 avaient commencé à s’étendre sur l’Asie Centrale et le Pakistan, à l’origine du groupe *Nostratique-1-Nord-Oriental, que l’on pourrait également appeler *Macro-Eurasiato-Amérindo-Papouaso-Austrique afin de le relier plus explicitement à toutes les grandes familles qui en sortiront. On pistera ces groupes K2 plus loin.

- Les populations plus casanières, restées dans le hub moyen-oriental après le départ des migrants porteurs de l’haplogroupe K2, exprimaient quant à elles une plus grande variété d’haplogroupes, comme cela est attendu dans une zone ancienne de peuplement ; sans détailler leur généalogie [cf. atlas n°3], il s’agissait des haplogroupes I, J, G, H, et K1, dont les porteurs étaient collectivement membres du groupe ethnolinguistique *Nostratique-1-Sud-Occidental, que l’on pourrait également appeler *Nostratique-2 ou *Nostratique-Moyen. Au Préboréal, ce groupe avait déjà cessé d’exister en tant qu’entité homogène.

Groupe *Nostratique-3 / *Nostratique-Récent

- Avec le groupe Nostratique-Récent, les linguistes entrent sur un terrain mieux balisé ; au point que certains s’enhardissent à le reconstituer. Au sein de ce qui devait être un continuum de langues filles, le *Nostratique-3 peut se diviser en quatre sous-groupes régionaux, qui se sont formés antérieurement à l’apparition de l’économie de production : *Nord-Nostratique où pourrait avoir prédominé l’haplogroupe G ; *Ouest-Nostratique où pourrait avoir prédominé l’haplogroupe J ; *Est-Nostratique où pourraient avoir prédominé l’haplogroupe K1, au travers de ses deux fils L et T ; et *Sud-Nostratique où pourraient avoir prédominés les haplogroupes J*, I* ou IJ* associés à l’haplogroupe intrusif E-M35, anciennement d’origine africaine [cf. atlas n°3 & ci-dessus l’haplogroupe E]. Au plan anthropologique, les Nostratiques-Récents étaient des Europoïdes Méditerranéens.

- Au sein de ce continuum, le groupe *Ouest-Nostratique fut favorisé dès le Préboréal par l’invention de l’économie de production animale puis végétale [cf. carte A]. Il en résulta une explosion démographique qui fut à l’origine de deux grandes familles linguistiques étroitement apparentées : l’Afrasien et le Kartvélien. Le groupe Afrasien (ou Afroasiatique) cristallisa v. 10.000 AEC dans la Haute vallée de l’Euphrate, chez des populations essentiellement porteuses de l’haplogroupe J1 auxquelles se joignirent – dans un second temps – des populations levantine Khiamiennes porteuses de l’haplogroupe E-M35, anciennement d’origine Rétro-Africaine [cf. atlas n°3]. Ces Afrasiens originels seront promis à un avenir glorieux, puisqu’ils seront à l’origine de plusieurs familles de langues africaines (Tchadique, Omotique, Couchitique, Berbéro-Egyptien), proche-orientales (Sémitique et ses sous-groupes dialectaux antiques et actuels) et anatolo-européennes (Sémitidique, langue postulée des agriculteurs néolithiques de l’Europe). Dans leurs migrations, les Afrasiens véhiculèrent leur haplogroupe J1 originel en Afrique et en Europe, ainsi que bien d’autres haplogroupes amalgamés sur leur passage (E-M35 et ses nombreux variants, R1b-V88, J2, G2 et autres). Le groupe Kartvélien pourrait avoir cristallisé à la même époque dans la Haute vallée du Tigre (Nord-Zagros), chez des populations essentiellement porteuses de l’haplogroupe J2 et de culture Zarzienne. Cette famille de langues est aujourd’hui vestigiale (Géorgie) et donc en position éloignée du Haut-Tigre en raison de mouvements humains postérieurs. On peut quand même essayer de spéculer sur son extension ancienne, en se basant sur la diffusion du néolithique du Haut-Tigre et de son haplogroupe J2 majoritaire. Dans un premier temps, le néolithique Post-Zarzien se répandit du Nord au Sud sur tout le Zagros, puis sur l’Est de la Mésopotamie ; et enfin sur le plateau iranien et ses marges (cultures de Jeitun, Namazga, Mehrgarh) où il recouvrit l’haplogroupe G1, implanté dans la région avant lui [cf. ci-dessous]. Plus tard, à l’époque Atlantique, il se répandra aussi sur tout le Sud-Caucase (Hourrites, Ourartéen, Colches, Géorgiens) et sur l’Anatolie (Hattis), régions où était jusque-là implanté l’haplogroupe G2. Depuis l’Anatolie, il entrera ensuite en Europe déjà néolithique, où il apportera le chalcolithique (Vinciens). A l’exception du Géorgien qui a survécu jusqu’à nous, et de ce que l’Ourartéen a légué à la langue intrusive des Indo-Européens Arménien, tous les langages Kartvéliens furent ensuite recouverts par des langues invasives, et se sont éteints.

Groupe *Nostratique-1-Nord-Oriental / *Macro-Eurasiato-Amérindo-Papouaso-Austrique

- Vers 45.000 AEC c’est l’extension des porteurs de l’haplogroupe K2 en Asie Centrale et au Pakistan qui fut à l’origine du groupe que nous appelons *Nostratique-1-Nord-Oriental, qui pourrait également s’appeler *Macro-Eurasiato-Amérindo-Papouaso-Austrique en déclinant toutes les grandes familles qui en sortiront et qui regroupent aujourd’hui l’essentiels des peuples autochtones d’Europe, d’Asie, et de Papouasie de Polynésie et des Amériques. La grande division de K2 sépare K2a = NO de K2b = PMS. A son tour, K2a est divisé en K2a2 = O qui comprend la majorité des populations d’Asie du Sud, de Polynésie et de Madagascar au travers de leur diversité ethnique morphologique, et en K2a1 = N qui comprends la plus grande partie des populations d’Asie et d’Europe du grand Nord, partagées entre l’ethnie mongoloïde des uns et europoïde des autres. Le groupe N pourrait s’être linguistiquement rapproché du groupe P1 eurasiatique par un phénomène d’aréalité, créant un créole tirant vers l’eurasiatique et constituant de ce fait un groupe linguistique appris que nous appelons ‘’Eurasiatique Oriental’’.

Groupe *Macro-Papouaso-Austrique

- Le groupe K2b = PMS s’est séparé en K2b1 = MS et K2b2 = P, ce dernier étant à l’origine de P1 et P2. Les populations de Papouasie Nouvelle-Guinée et quelques isolats continentaux qui sont les vestiges des populations à l’origine du peuple insulaire sont massivement MS mais comprennent aussi les formes P2 de P. Dans la mesure où les P1 constituent un groupe linguistique cohérent, dit eurasiatique auquel il faut annexer l’amérinde, et que ce vaste groupe eurasiato-amérinde est lui-même un sous-ensemble du méga-groupe nostratique, il est étonnant que les populations MS et P2 parlent des langues que l’on ne peut rattacher à aucune autres. Nous considérons que cela signifie que leurs ancêtres ont perdu leur langue selon un mécanisme de divergence plus extrême encore que celui que nous constatons en amérinde, et/ou par créolisation.

Groupe Eurasiato-Amérinde

- Le groupe Eurasiato-Amérinde est génétiquement structuré par la forme P1 de K2b2 = P. Il est cohérent linguistiquement en dépit de l’évolution très divergente de l’amérinde.

Groupe Eurasiatique Occidental

- Basé sur P1, ce groupe fécond se sépara en formes basales P1* regroupant les Tchouktches et les Nivkhes en voie d’extinction linguistique, et en deux grands groupes frères dits R et Q. Le groupe R sera – entre autres – la racine des Indo-Européens qui, tardivement, conquirent une grande partie de l’Eurasie. Le groupe Q structure les peuples Eskaléoutes et Amérindes. Les Amérindes sont les grands oubliés de cet atlas. Leur expansion sur un continent vierge et sans limite a été cause d’une explosion linguistique en groupes multiples que l’isolement rendit très rapidement divergeant.

La clôture de ce chapitre consacré au paysage ethnolinguistique et génétique mondial au début du Préboréal appelle une réflexion générale sur l’évolution des langues et des types anthropologiques que nous appelions traditionnellement ‘’races’’, avant que ce terme ne devienne soudainement sulfureux. Après tout, il est plus simple de dire que quelque chose n’existe pas, pour s’épargner l’effort d’essayer de la comprendre ! Mais si l’on se pose quand même des questions sur la formation des groupes humains, on doit se demander pourquoi certains peuples dont les haplogroupes se rattachent à un type anthropologique donné, expriment en réalité un tout autre type anthropologique ? Et pourquoi certains peuples ont connu une divergence linguistique majeure, au point qu’il est devenu impossible de rattacher leurs langues à celles d’autres peuples avec lesquels ils partagent cependant des haplogroupes ADN-Y étroitement apparentés ? Tandis que, au contraire de ces deux situations, d’autres peuples encore forment des macro-familles linguistiques que l’étude minutieuse des langues filles permet de repérer de manière plus consensuelle ?

La réponse est simple : on observe cela parce qu’il a existé deux modalités très différentes d’évolution des langues et des peuples :

- Dans la zone centrale du ‘’hub moyen-oriental’’, depuis laquelle pulsèrent les vagues successives du peuplement de l’Eurasie, l’évolution génétique fut régulière, adoptant le modèle généalogique classique d’une grande famille patrilinéaire, dont les ainés auraient conservé le château familial sur de très nombreuses générations. Certes, l’haplogroupe ADN-Y du châtelain actuel peut avoir subi de légères mutations aléatoires, qui ont créé un léger variant de l’haplogroupe de son ancêtre patrilinéaire du XV° siècle ; et certes, la langue dans laquelle s’exprime aujourd’hui le châtelain du XXI° siècle n’est plus tout à fait la même que le ‘’moyen français’’ de son ancêtre qui vivait sous Louis XI, parce que la langue française a connu une évolution interne et parce que, siècle après siècle, elle a adopté des mots étrangers et s’est forgée des néologismes. Mais il s’agit pour les deux aspects de la question – la langue et les gènes – d’une évolution simple et progressivement régulière, parce que survenue en l’absence d’interactions complexes au cours de 20 générations régulièrement successives, en dépit des bouleversements politiques qui dévastèrent plusieurs fois la France. Transposé fractalement à l’échelle des 3000 générations écoulées entre l’arrivée des premiers humains modernes en Eurasie et le début du Préboréal, le processus fut de même nature chez les peuples du hub moyen-oriental. Ainsi, dans cette zone pulsatile centrale, les groupes macro-linguistiques cités plus hauts, ne furent-ils que des strates chronologiques d’une seule et même langue, à laquelle nous sommes conduit à donner des noms successivement différents dans la seule finalité de scander les grands stades de son évolution. Cela signifie que, dans cette région, il n’y eut jamais aucune rupture entre le *Néo-Boréal, le *Macro-Déné, le *Déné-Nostratique et les phases successives d’évolution du Nostratique.

- La même évolution linéaire se produisit dans les steppes asiatiques, jusque-là vierges de toute implantation humaine moderne, lorsque des gens originaires du hub moyen-oriental et porteurs de l’haplogroupe P1 jetèrent les bases d’un second centre pulsatile du peuplement eurasiatique. Du fait de l’effilochage résultant de l’énorme distance parcourue, leur langue *Euraso-Amérinde s’éloigna vite de celle du groupe Nostratique central, mais sans en perdre toute les caractéristiques originelles ; car elle ne subissait l’influence d’aucun substrat.

- A l’inverse, dans les zones géographiques périphériques (i.e. Extrême-Occident et Extrême-Orient), le processus fut tout autre et engendra des évolutions linguistiques métamorphosantes. Tandis que la région centrale du hub moyen-oriental et son annexe des steppes asiatiques se caractérisèrent par une continuité linguistique plurimillénaire, ces régions périphériques se caractérisèrent par une série de ruptures. En effet, chaque nouvelle vague d’invasion fut le prélude à la cristallisation de nouveaux peuples aux origines métisses, dont la langue paternelle dériva non seulement du fait de l’éloignement du hub moyen-oriental, mais aussi et surtout parce qu’elle interagissait avec les langues des indigènes rencontrés, elles-mêmes constituées dans le sillage des vagues d’invasions précédentes. Ces interactions inévitables entre les peuples intrusifs et les peuples indigènes créèrent à chaque fois des pidgins, qui devinrent rapidement des créoles ; qui furent eux-mêmes à l’origine de langues très divergentes. En se répétant plusieurs fois, ces brassages créèrent des familles linguistiques entièrement originales, dont celles qui sont parvenues jusqu’à nous sont aujourd’hui très difficiles à positionner sur l’arbre des langues mondiales.

- Ainsi, bien que provenant toutes du hub moyen-oriental, les langues migrantes dérivèrent selon les deux modalités qui viennent d’être expliquées : 1) l’effilochage géographique lié aux distances, et 2) la créolisation liée aux rencontres. Ceci peut expliquer la divergence entre les langues Andamanaises et Aïnou (toutes deux associées à l’haplogroupe D, mais effilochées sur une grande distance) ; ou encore la divergence entre les langues Chinoises et Aborigènes d’Australie (toutes deux associées à l’haplogroupe C mais effilochées sur une grande distance, en interaction avec des substrats ou des adstrats différents : O3 pour les Chinois et D pour les Australiens) ; ou encore la divergence entre le Papouasien et l’Eurasiatique (toutes deux étroitement associés à l’haplogroupe K2, mais le Papouasien cristallisant sur un substrat complexe, tandis que l’Eurasiatique demeurait libre de tout substrat).

Des exemples analogues se retrouvent dans l’exposé qu’il est temps d’aborder.

Climat de l’holocène

Le climat de l’Holocène a subi de nombreuses oscillations chaudes ou froides. A rebours de la religion climatique qui est en train de s’installer, avec ses péchés, ses attentes de contrition, ses prédicateurs, ses promesses d’enfer, ses autodafés, ses chasses aux sorcières, son totalitarisme, ses milices juvéniles endoctrinées et ses excommunications de mécréants, on constate que les périodes chaudes – dont certaines ont été plus chaudes que la nôtre –, par ailleurs humides en raison d’une évaporation plus massive, ont généralement été les plus belles périodes pour l’humanité et le développement de sa culture. Au contraire, nous verrons dans cet atlas que les périodes froides, généralement sèches en raison d’une réduction de l’évaporation, furent souvent dramatiques pour les populations humaines en faisant s’écrouler leurs organisations étatiques. Pour cela aussi, il nous parait important de connaitre l’histoire de ces derniers millénaires.