Q – 0.68 à 0.62 MA DON GLACIAIRE

Glaciaire CROMERIEN B

= Glaciation du DON

MIS 16

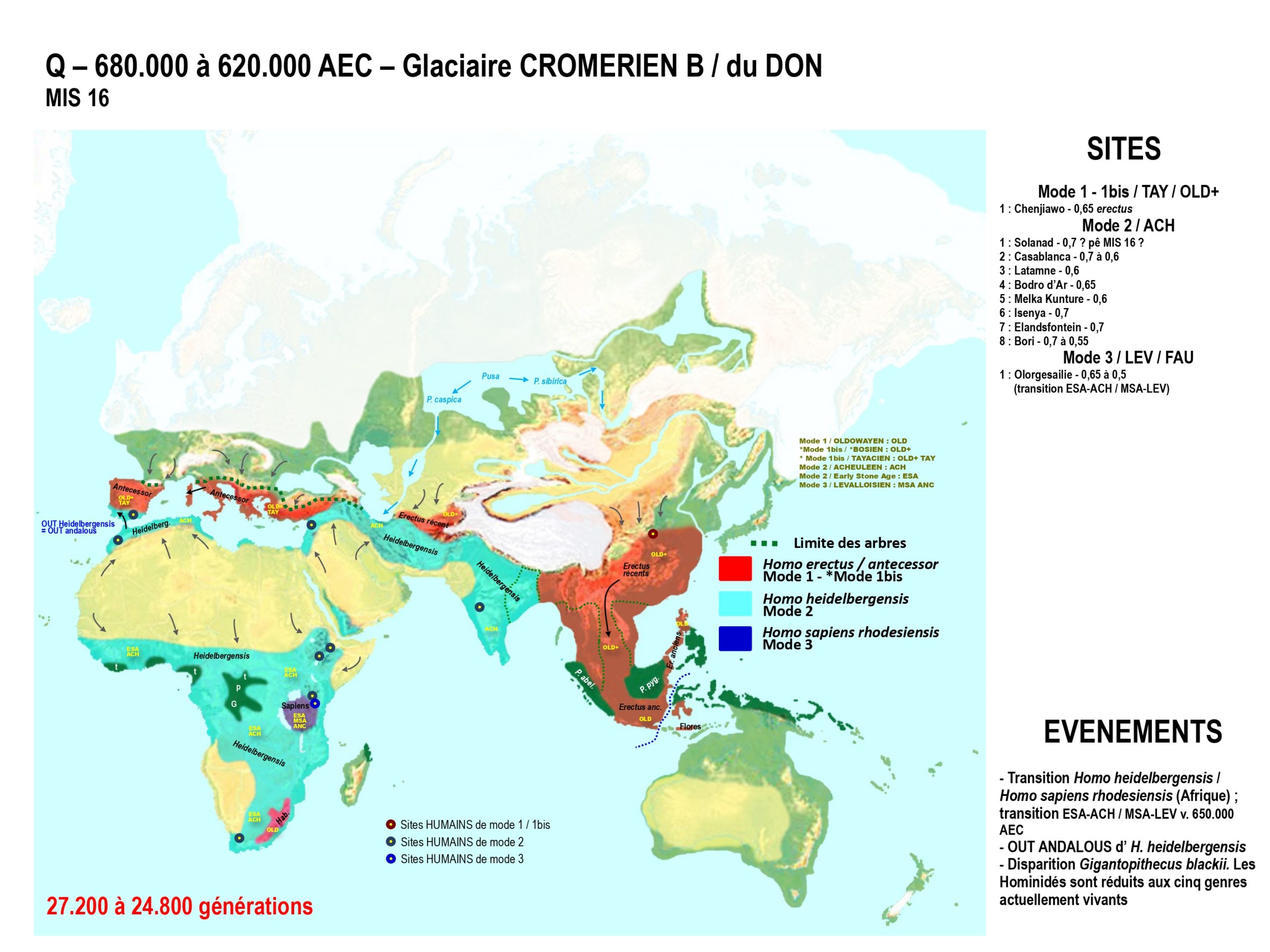

Carte – Q – 680.000 à 620.000 AEC – Glaciaire CROMERIEN B / du DON

Climat

Séparant les interglaciaires Cromérien ancien et Cromérien récent, l’épisode glaciaire du MIS 16 fut le plus intense de tout le Quaternaire. En Europe Occidentale, la calotte glaciaire atteignit le Sud de la Grande-Bretagne, tandis qu’en Europe Orientale, deux langues de glaces s’avancèrent loin au Sud, sur le Dniepr et sur le Don. La limite des arbres descendit au-dessous des Pyrénées, coupa l’Italie en deux, longea la frontière grecque et passa par le milieu de l’Anatolie ! En Asie, le plateau tibétain et les chaines montagneuses qui le relient à l’Altaï pourraient avoir été recouverts d’une masse de glaces continue. Mais le phénomène le plus intéressant aurait été l’établissement d’une colossale calotte glaciaire qui recouvrait d’un seul tenant tout le Nord du Monde depuis l’Europe jusqu’à l’Amérique ! Cette grande muraille de glaces aurait rendu complètement impossible l’écoulement des grands fleuves sibériens vers l’Océan arctique qui est leur débouché habituel ! En conséquence, un système fluvio-lacustre de remplacement – constitué d’une série d’immenses lacs reliés par des émissaires Est / Ouest sur un parcours total de près de 8000 km – se serait temporairement mis en place et aurait drainé, vers une Méditerranée aux eaux basses, le volume gigantesque des eaux sibériennes qui s’écoulaient depuis l’inlandsis au Nord et depuis les glaciers de montagne au Sud. Nos connaissances sont encore insuffisantes (2019) pour nous permettre de déterminer précisément l’extension et l’altitude des lacs sibériens du MIS 16 ; mais au maximum de l’épisode glaciaire, ils auraient pu recouvrir l’essentiel de ce qui restait du sol sibérien, pris en sandwich entre les deux murailles de glaces !

Confirmer l’existence de ces lacs surdimensionnés permettrait de résoudre une énigme biogéographique ancienne : comment des phoques du genre Pusa ont-ils pu arriver dans la mer Caspienne et dans le lac Baïkal ? Et tout particulièrement dans ce lac qui est aujourd’hui situé à plus de 1500 km du rivage maritime le plus proche ? Il y a environ 30 millions d’années, en des temps géologiques bien plus anciens que le MIS 16, l’extension de la mer Parathétys dépassait largement celle de ses résidus actuels que sont la mer Noire, la mer Caspienne et la mer d’Aral ; et cet ensemble était relié à l’Océan mondial [cf. atlas n°1].

Mais le Baïkal ne faisait pas partie de la Parathétys, et le genre Pusa n’existait pas encore à cette époque, non plus que la famille toute entière des phoques telle que nous la connaissons ! Dans cette famille, des études génétiques moléculaires indiquent que le genre Phoca se serait séparé du genre Pusa seulement vers 2.500.000 ans AEC, c’est-à-dire au début de la glaciation quaternaire. Pusa est originellement un genre arctique ; d’ailleurs, aujourd’hui, Pusa hispida vit toujours dans l’océan Arctique, tandis que Pusa caspica vit dans la mer Caspienne, et Pusa sibirica dans le lac Baïkal. La génétique précise que ces trois sous-espèces se seraient séparées entre 1.500.000 et 250.000 ans AEC, avec une date moyenne de 670.000 ans AEC lorsqu’on base l’étude sur l’ADN nucléaire. Le fait que cette date corresponde précisément au Glaciaire CROMERIEN B est probablement davantage qu’une coïncidence, car les lacs glaciaires sibériens ne furent probablement jamais aussi étendus ni avant ni après cette époque !

Ainsi, au début du glaciaire Cromérien B, quelques hardes de phoques arctiques Pusa durent se faire piéger par la banquise qui ceinturait une étendue d’eaux côtières encore libres de glace et dans laquelle se déversaient les grands fleuves sibériens ; puis, au fur et à mesure que la calotte glaciaire arctique grandissait en direction du Sud, ces phoques se seraient acclimatés à la vie dans ces lacs alimentés par les eaux de fontes, qui devenaient de plus en plus grands, de moins en moins salés et qui s’éloignaient de plus en plus de l’ancien rivage maritime désormais entièrement recouvert par une épaisse couche de glace ; ces animaux durent nécessairement s’accommoder de l’eau douce des lacs, favorisés en cela par l’adaptation préalable de leurs ancêtres à l’océan arctique qui est déjà naturellement peu salé. Au maximum de la transgression lacustre, certaines bandes de phoques parvinrent dans ce qui allait redevenir plus tard la mer Caspienne, tandis que d’autres découvraient le lac Baïkal. Le seuil du Baïkal étant à 456 mètres d’altitude, il est impossible que les lacs de Sibérie aient jamais atteint ce niveau au cours du Pléistocène. Mais les phoques sont des nageurs endurants qui remontent fréquemment les rivières jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres de leur embouchure ; dans le contexte lacustre décrit, cette faculté suffit à expliquer leur colonisation du lac Baïkal !

L’’‘excursion delta’‘, tentative inaboutie d’inversion de la polarité magnétique, coïncida assez parfaitement avec le début du MIS 16. On ne peut que le remarquer, sans en tirer de conséquences.

Afrique

Etant donnée l’intensité de l’épisode glaciaire, seule l’Afrique sub-saharienne et les régions méridionales d’Eurasie restèrent habitables par les Humains ; le reste de la surface terrestre étant soit englacé, soit recouvert par des déserts ou par des lacs.

En Afrique de l’Est, l’époque de stress écologique du MIS 16 pourrait avoir été celle où apparut la méthode Levallois / ‘’mode 3’’ qui marque le début du Paléolithique moyen, appelé Âge de Pierre Moyen en Afrique (Middle Stone Age, MSA). Cette nouvelle technologie lithique ne consistait plus à façonner un bloc de pierre en lui enlevant progressivement des éclats pour lui donner la formé désirée (cf. les bifaces acheuléens), mais à préparer une matrice de pierre appelé ‘‘nucléus’‘ (core en anglais), en préalable à son débitage en de nombreux éclats de tailles et de formes prédéterminés ; lesquels éclats pouvaient ou non être retouchés ultérieurement. Ainsi, pour un artisan levalloisien, le bloc de pierre initial n’était plus l’ébauche d’un futur outil, mais constituait une simple réserve de matière première, à laquelle on donnait une forme pratique pour pouvoir mieux standardiser la future fabrication d’éclats en série qui étaient, eux, les véritables outils que l’artisan désirait créer ! Sous sa forme indifférenciée, le Levalloisien constitua un MSA ancien (MSA ANC). En suivant la logique adoptée dans l’atlas, ce progrès technologique ne résulta absolument pas d’une quelconque ‘’avancée culturelle’’ mais découla directement d’une nouvelle mutation génétique (ou série de mutations) qui améliora les performances cognitives et repoussa la hauteur du ‘’plafond de verre’’. Sur le plan anthropologique, ce progrès cognitif – dont la méthode levallois est le marqueur fossilisé – signa ‘’l’apparition’’ des premiers Homo sapiens africains, dits Homo sapiens rhodesiensis [cf. carte R]. Ils étaient les ancêtres directs des Sapiens Néandertaliens et des Sapiens Modernes qui seront respectivement leurs descendants eurasiens et africains [cf. reste de l’atlas n°2 & atlas n°3]. Mais pour l’heure, l’essentiel de l’Afrique conservait une industrie ESA acheuléenne (ESA ACH).

Eurasie

Malgré son intensité glaciaire, ou plutôt grâce à elle, le MIS 16 pourrait avoir été un moment favorable à la colonisation acheuléenne de l’Europe. En effet, bien qu’un abaissement de – 200 mètres du niveau de la mer soit encore insuffisant pour exonder totalement le détroit de Gibraltar, la distance à franchir se réduit très significativement en période glaciaire intense et certains chercheurs pensent – depuis longtemps – que c’est par cette voie que l’Acheuléen africain pénétra en Espagne et donc en Europe. Lors du dernier maximum glaciaire (MIS 2), la mer s’est abaissée de – 120 mètres ; mais au MIS 16, elle aurait pu atteindre la cote de – 150 mètres, réduisant alors le détroit de Gibraltar à un étroit chenal large de 2 km seulement. Malgré la difficulté d’un franchissement maritime à une époque où rien ne vient attester la connaissance de la navigation, un passage humain via Gibraltar présenterait l’avantage d’expliquer très logiquement la répartition exclusivement occidentale de l’Acheuléen d’Europe ; tandis que la voie alternative du Bosphore ne le permettrait pas. Ce franchissement acheuléen probable du détroit de Gibraltar constitua ce que l’on pourrait appeler un ‘’Out andalous’’.

A la même époque, la baisse du niveau de la Méditerranée rendit le bloc corso-sarde accessible à une faune intrusive d’origine italienne, accompagnée par des Humains de ‘‘mode 1’‘, oldowayens ou tayaciens ; pourtant, comme dans le cas de Gibraltar, il ne semble pas que le détroit ait été totalement exondé. Dans ces deux cas, il aurait donc bien fallu que des Humains entreprenants osent affronter la mer sur des rondins de fortune, afin d’accéder à un ailleurs qu’ils voyaient s’étaler devant eux au-delà d’un bras d’eau pas très large qui les incitait à l’aventure.

Hominidés Ponginés

On ne sait pas exactement à quelle date les Gigantopithèques disparurent. En attendant des précisions, c’est à partir de l’époque du glaciaire Cromérien qu’on choisira de ne plus les mentionner sur les cartes. La compétition avec les Erectus ne fut certainement pas sans rapport avec leur extinction. Protégés par les forêts pluviales impropres à la vie humaine, les Orang-outans eurent plus de chance.