G – 1.8 à 1.7 MA AEC EBURONIEN 1 GLACIAIRE

Complexe glaciaire EBURONNIEN-1 (ancien)

= Glaciation DONAU dans les Alpes (*Donau-1)

= Glaciation MATUYAMA Moyen

MIS 62, MIS 61, MIS 60

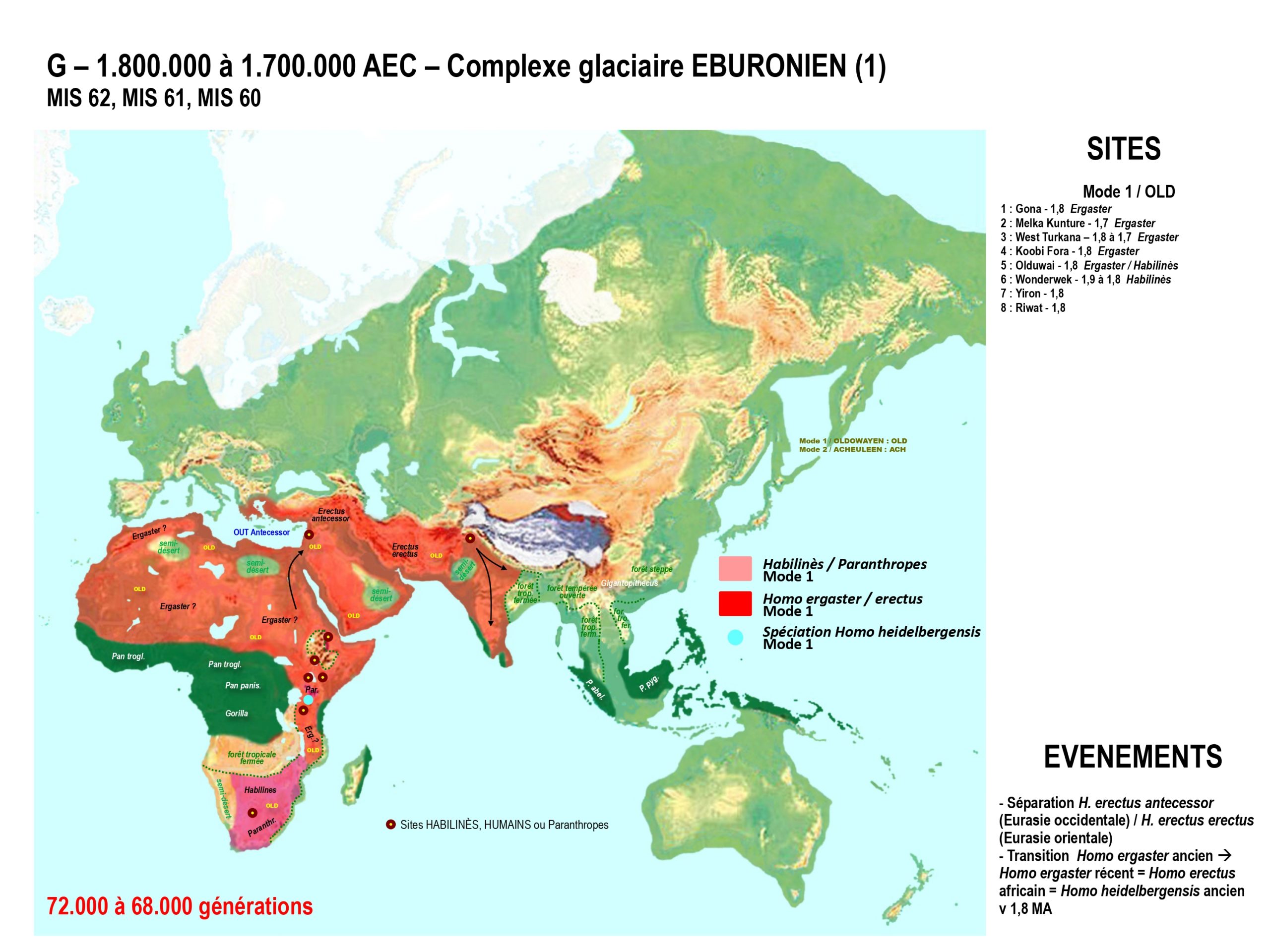

Carte – G – 1.800.000 à 1.700.000 AEC – Complexe glaciaire EBURONIEN (1)

Climat

Ce que l’on appelle ÉBURONIEN fut en réalité un hyper-complexe climatique composé de deux grands complexes glaciaires entrecoupés d’un grand complexe interglaciaire. Pour acter cette complexité, l’Eburonien fera l’objet de 3 cartes dans l’atlas n°2.

Le premier complexe interne à l’Eburonien est appelé ici GLACIAIRE EBURONIEN ANCIEN. Il fut de type majoritairement glaciaire mais se composa plus finement de deux MIS glaciaires entrecoupés par un MIS interglaciaire, ce qui le fait ressembler assez étroitement à ce que nous appelons généralement la « dernière glaciation ». L’un au moins de ces deux MIS froids semble avoir atteint l’intensité du MIS 4 (premier maximum glaciaire de la dernière glaciation). L’Éburonien ancien fut donc, globalement, une glaciation intense au cours de laquelle le niveau de l’océan mondial dut atteindre la côte de – 100 mètres, faisant resurgir des ponts continentaux.

Le début de cette période se situa en relative synchronie avec une phase de transition du champ magnétique terrestre (fin de l’épisode ‘’positif’’ d’Olduvai vers 1.780.000 AEC).

Dans les Alpes, le vieux concept d’une glaciation de Donau est une construction grossière qui additionne les glaciations appelées ici Eburonien ancien (*Donau-1), Eburonien récent (*Donau-2), Ménapien ancien (*Donau-3) et Ménapien récent (*Donau-4) auxquelles il convient d’ajouter les périodes interglaciaires qui les scandèrent [cf. cartes G à M].

HUMAINS

Afrique

Dans le fécond creuset de l’Afrique de l’Est, les plus anciens vestiges de l’Acheuléen (‘‘mode 2’’ des technologies lithiques de Clark) sont datés de v. 1.760.000 AEC au Kenya. Appartenant toujours au Paléolithique inférieur, plus justement appelé Âge de Pierre Ancien (Early Stone Age, ESA) en Afrique, cette évolution technologique – qui se répandra bientôt dans une grande partie du Monde – pourrait-elle être la marque d’une nouvelle variante humaine dont les cognitions auraient été améliorées ? Les Humains africains de cette époque post-tiglienne sont généralement nommés ‘‘Ergaster récents’’ ou ‘‘Erectus africains’‘ ; mais en suivant l’hypothèse d’une évolution graduelle d’une espèce humaine unique, on pourrait également les appeler ‘‘Heidelbergensis anciens’‘ au prix d’une importante anticipation de l’usage de ce nom. En assumant l’anachronisme (relativisée par la précision ‘’ancien’’ et par l’approche gradualiste adoptée dans l’ouvrage), c’est cette troisième dénomination qui est utilisée dans l’atlas n°2, comme un quasi-synonyme anthropologique du terme Acheuléen ; ceci parce que plus tard, en Eurasie, la technologie acheuléenne sera assez clairement associée à des Humains de type Heidelbergensis [cf. cartes suivantes].

Eurasie

A cette époque, encore antérieure aux technologies du feu et des vêtements, l’expansion eurasienne des Humains était obligatoirement dépendante de l’extension vers le Nord des écozones méridionales (climat, végétation, faunes) ; et par conséquent, ne pouvait être que temporaire du fait de l’alternance climatique régulière entre des périodes chaudes (propices aux Humains) et des périodes froides (incompatibles avec la vie humaine dans la plus grande partie de l’Eurasie, en l’absence des technologies appropriées). Ainsi, après qu’elles aient prospérées pendant quelques milliers d’années sur les vastes terres du Nord devenues temporairement accueillantes, la survenue d’une nouvelle oscillation froide conduisait le plus souvent les faunes migrantes d’origine africaine à s’éteindre ! Pourtant, lorsqu’elles avaient la chance de vivre dans les régions les plus méridionales d’Eurasie, moins affectées par le changement climatique, quelques bandes pouvaient parfois être épargnées et survivre jusqu’à la survenue de l’oscillation tempérée suivante … De fait, l’hypothèse d’une survie des Ergaster eurasiens dans des zones refuges du Sud de l’Eurasie ne peut pas être écartée. Cette hypothèse est même forte, puisqu’on va désormais observer une longue persistance de l’Oldowayen (OLD) / ‘‘mode 1’’ en Eurasie, tandis que, dans le même temps, l’Afrique se convertira assez rapidement à l’Acheuléen / ‘‘mode 2’’ de la technologie lithique [cf. carte H]. En toute logique – puisque la présence humaine sera désormais continue en Eurasie – si tous les Humains du grand continent septentrional s’étaient éteints lors de chacune des oscillations climatiques froides, le ‘‘mode 1’‘ aurait rapidement disparu d’Eurasie où il aurait été intégralement remplacé par le ‘‘mode 2’’ introduit par de nouveaux migrants africains. Or, ce n’est pas ce que nous constaterons [cf. carte I & suivantes]

Pour poursuivre le raisonnement anthropologique commencé au chapitre de l’Afrique, ces migrants installés en Eurasie étaient-ils des Homo ergaster ou des représentants de nouvelles espèces humaines à qui il faudrait donner d’autres noms ? A ce stade, une remarque s’impose : la rareté, des sites archéologiques et des fossiles humains connus, combinée à leur grande dispersion temporelle et géographique, a généré un foisonnement de noms d’espèces humaines et de noms de prétendues ‘’cultures’’ préhistoriques qui a fini par être très préjudiciable à la compréhension du passé ; d’autant plus que les chauvinismes nationaux et l’ego des chercheurs se sont conjugués pour embrouiller encore un peu plus les choses ! Pour caricaturer le phénomène, chaque village où l’on a trouvé un caillou cassé a donné son nom à une ‘’culture’’ préhistorique, et chaque fragment d’os ou de dent exhumé est devenu l’holotype d’une nouvelle espèce humaine dotée d’un nouveau nom latin binominal en bonne et due forme !

Ainsi, au début des années 2000, l’homme de Dmanisi a-t-il été appelé Homo georgicus par ses découvreurs, tandis que d’autres chercheurs se contentaient de voir en lui un ‘‘Homo ergaster’‘, ou un ‘‘Homo erectus européen’‘, voire un ‘‘Homo habilis évolué’‘… Dans un passé pas si ancien, les découvreurs n’hésitaient même pas à créer des nouveaux genres qu’ils substituaient au genre ‘‘Homo’‘, comme le pseudo-genre ‘‘**Atlanthropus’‘ attribué dans les années 1950 à l’homme de Ternifine / Tighenif en Algérie, ou encore le pseudo-genre ‘‘**Archanthropus’‘ attribué dans les années 1970 à l’homme de Petralona en Grèce [cf. carte P]. De plus en plus de spécialistes estiment aujourd’hui que cette multiplication des noms de genres et d’espèces est largement excessive et que tous les vestiges de l’époque à laquelle nous sommes parvenus appartiennent à la seule et unique espèce Homo ergaster au travers de variantes locales qu’il faut oser qualifier de raciales. C’est la position minimaliste adoptée ici, où les gens de Dmanisi et d’Aïn Hanech sont – les uns et les autres – qualifiés d’Ergasters. En effet, si personne ne nie que les mesures anthropométriques peuvent légèrement différer d’un fossile à l’autre, il faut également se convaincre que les importantes variations interraciales et interindividuelles que nous observons dans le Monde actuel (où il n’existe plus que des Homo sapiens), devaient déjà exister d’une manière comparable dans le passé, voire être beaucoup plus marquées en raison d’une dérive génétique beaucoup plus forte parce qu’elle s’exerçait sur de très petits groupes humains dispersés sur de très vastes territoires ; c’est ainsi, que le 5ème crâne de Dmanisi, découvert en 2005, aurait très facilement pu devenir l’holotype d’une nouvelle espèce humaine s’il avait été retrouvé sur un site différent de celui des 4 crânes précédents, tant ses indices craniométriques s’écartent des leurs !

Par ailleurs, les espèces ne se créent pas en claquant des doigts, mais émergent à la suite d’un long processus de spéciation qui peut parfois nécessiter plusieurs dizaines de milliers de générations et qui implique un isolement reproductif prolongé, quelle que soit la nature de cet isolement (géographique ou autre). Des analyses génétiques permettraient de faire progresser ces débats taxonomiques qui tournent en rond, mais il est peu probable que l’on puisse un jour extraire de l’ADN à partir de restes aussi anciens.

En Eurasie, l’époque post-tiglienne est celle où les descendants des immigrés Ergaster (de type ‘’Dmanisi’’), peuvent véritablement commencer à être appelés Homo erectus. Ceux d’entre eux qui s’établiront en Extrême-Orient deviendront prochainement les Homo erectus erectus, au sens redoublé du terme ; quant aux descendants de ceux qui partiront bientôt vers l’Europe, ils seront qualifiés d’Homo erectus antecessor, sans pour autant constituer une espèce différente de celle de leurs cousins asiatiques et africains. Cette distinction entre les deux variantes (H. e. erectus et H. e ; antecessor) s’est-elle constituée en Eurasie ou en Afrique ? C’est difficile à dire parce qu’on ne peut pas exclure qu’Antecessor soit le produit d’un ‘’1er Out bis’’ qui pourrait être daté de la glaciation éburonienne et qui serait passé par le Levant ?

Quel que soit le degré de véracité de cette hypothèse, à partir de la carte H on pourrait appeler ‘‘Erectus Africain’‘, ‘‘Erectus Européen’‘ et ‘‘Erectus Asiatique’‘ les trois grands groupes ethniques de l’époque post-tiglienne ; tout comme on pourrait nommer ‘‘Sapiens Africain’‘, ‘‘Sapiens Européen’‘ et ‘‘Sapiens Asiatique’‘ les trois grands groupes ethniques de notre propre époque ! Cela, au prix de la même simplification tout à la fois parfaitement abusive (en raison d’une gamme d’intermédiaires découlant d’un flux génique jamais totalement interrompu sur le très long terme) et parfaitement constatée (en raison de l’isolement géographique relatif des trois groupes). La question des races anciennes et actuelles sera étudiée en détail dans l’atlas n°3 qui ambitionne d’expliquer le paysage anthropologique que nous observons dans le Monde d’aujourd’hui.