C – 2.2 à 2.1 MA AEC TIGLIEN B

Complexe interglaciaire TIGLIEN – TIGLIEN-B

MIS 90, MIS 89, MIS 88, MIS 87, MIS 86, MIS 85, MIS 84, MIS 83, MIS 82

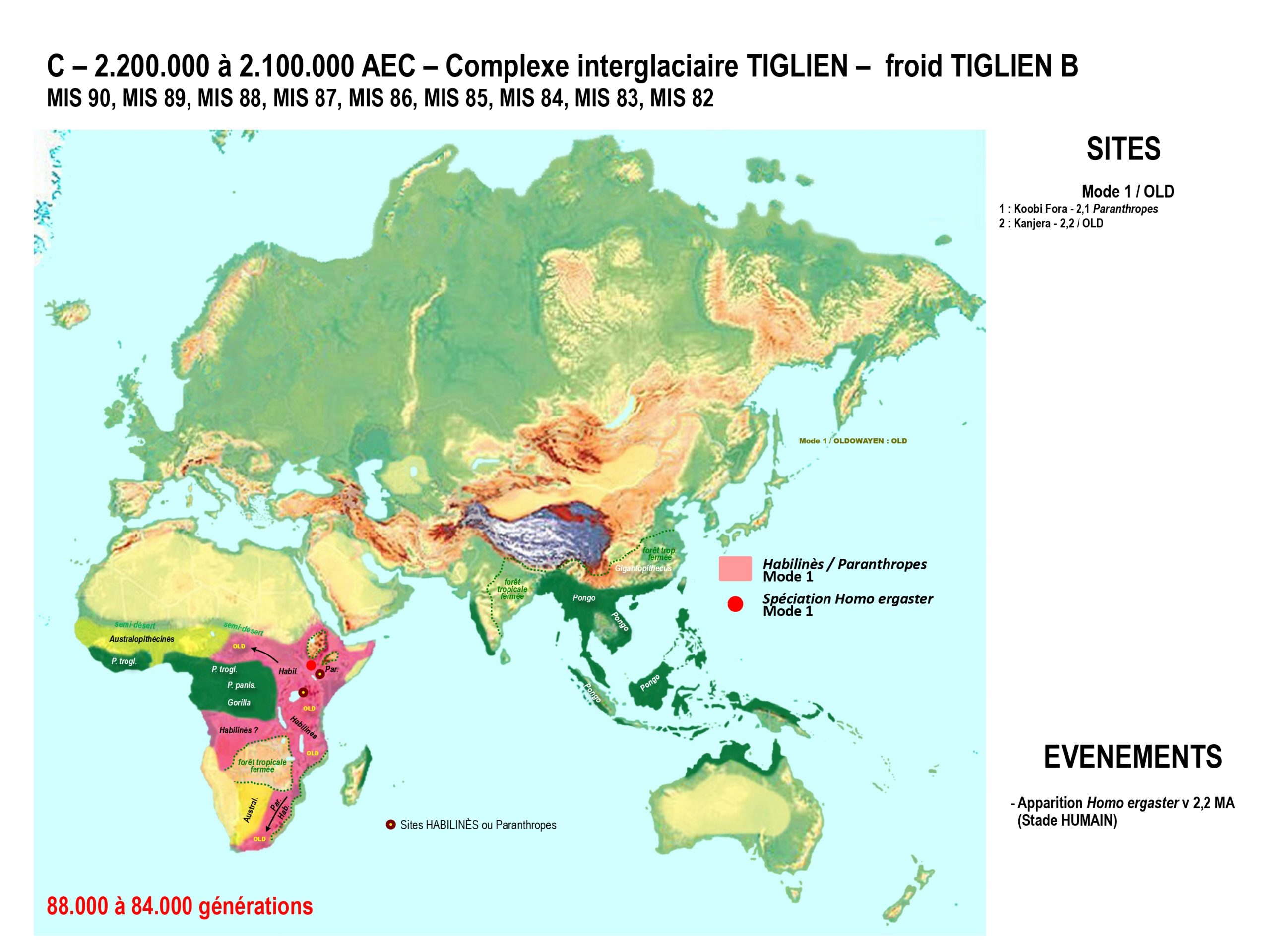

Carte – 2 200 000 à 2 100 000 AEC – Complexe interglaciaire tiglien – froid tiglien B

Climat

Au sein de l’hyper-complexe Tiglien, le TIGLIEN-B fut globalement un complexe plus froid que le Tiglien-A. Dans le détail, il regroupa 9 MIS froids et tempérés, mais ne semble pas avoir compris des épisodes glaciaires intenses.

Hominidés Ponginés (non Homininés)

Situation inchangée. Il ne sera presque plus question d’eux dans le reste de l’atlas n°2, sauf brièvement, pour mentionner la disparition des Gigantopithèques [cf. carte Q].

Homininés Gorillini et Hominini sylvestres

Situation inchangée.

Australopithécinès anciens (non Habilinès et non Paranthropes)

La pression des Habilinès et des Paranthropes dut accentuer le recul des populations Australopithécinès. A l’époque du Tiglien-B, ils survivaient peut-être aux marges des savanes habitables d’Afrique du Sud ainsi que dans la bande de savanes d’Afrique de l’Ouest où leur présence n’a jamais été qu’hypothétique ?

C’est au seuil de leur disparition que nous plaçons ici une réflexion à propos de leurs compétences industrielles, déjà suggérées dans les commentaires de la carte A.

Jusqu’à récemment, on pensait que les premiers vestiges de technologies lithiques (âge de la pierre) étaient exactement contemporains de l’apparition des Habilinès, autour de 2,6 MA ; ce qui nous conduisait à attribuer aux Habilinès des capacités cognitives très supérieures à celles de leurs prédécesseurs Australopithécinès. Toutefois, des traces de décharnement datées de 3,4 MA en Ethiopie, indiquent que des pierres tranchantes étaient déjà utilisées à l’époque d’Australopithecus afarensis, même si elles ne l’étaient pas nécessairement par lui, ou pas exclusivement par lui.

Australopithécinès récents (Habilinès et Paranthropes)

Les outils en pierre des Australopithécinès ‘’anciens’’ et ‘’récents’’ étaient de ‘’simples’’ galets cassés dont les tranchants étaient utilisés pour découper la viande sur les petits animaux chassés ou sur les carcasses de gros herbivores dérobées aux prédateurs. Les pierres étant les seuls vestiges qui se sont conservés jusqu’à nous, le reste de la panoplie technologique oldowayenne ne peut faire l’objet que de spéculations : il est vraisemblable que les espèces qui étaient capables de manier cette industrie utilisaient aussi des outils rudimentaires en bois et savaient construire des abris de fortune (plateformes de branchages), puisque tous les Hominidés actuels savent également faire tout cela, au moins sous une forme fruste ! En revanche, rien ne permet de supposer qu’ils maitrisaient le feu ni qu’ils connaissaient les vêtements.

On imagine volontiers que les capacités d’expression des Habilinès étaient supérieures à celles des grands singes actuels. Une gamme plus étendue de vocalisations, de gestes et de mimiques devait leur permettre de distinguer un plus grand nombre d’animaux et de plantes au sein de leur environnement, et devait également leur permettre d’exprimer un plus grand nombre de réalités concrètes ou de contenus émotionnels. Mais ils ne disposaient probablement pas d’un langage articulé qui leur aurait permis d’exprimer toutes les nuances de la pensée. Ils ne disposaient pas non plus de cultures qui auraient excédées les quelques différences mineures que nous constatons aujourd’hui dans les habitudes des tribus de Chimpanzés, lorsque ces différences ne semblent pas pouvoir s’expliquer par des particularités écologiques locales. Nous assumons ici que c’est très abusivement que certains auteurs parlent de ‘’culture’’ oldowayenne. En effet, une culture se caractérise par des différences qui sont repérables à la fois sur une aire géographique circonscrite et pendant une période limitée. Or, dans le cas de l’Oldowayen (OLD) / ‘’mode 1’’, l’aire de répartition va vite devenir mondiale et va couvrir une durée gigantesque, écartelée entre 3.400.000 mille ans avant nous en Afrique et le seuil de l’Holocène, il y a 10.000 ans seulement, en Asie du Sud-Est.

Outre ces deux observations, nous avons dit que l’Oldowayen pourrait avoir été utilisée par plusieurs espèces d’Hominini savanicoles sans qu’on puisse distinguer les productions des unes et des autres : les Australopithécinès, les Habilinès, les Paranthropes et les Humains. Au total, il faut exclure la culture. Il est alors bien plus raisonnable de comprendre l’Oldowayen comme l’expression d’un comportement génétiquement programmé que les productions lithiques nous permettent de suivre à la trace dans l’espace et dans le temps.

Ces importantes questions anthropologiques relatives au langage et à ce qui est abusivement qualifié de ‘’culture’’ des Hommes archaïques seront abondamment commentées dans le reste de l’atlas n°2 [cf. surtout carte N] et dans l’atlas n° 3. Mais retenons dès à présent que les industries lithiques anciennes doivent être considérées comme des ‘’cognitions fossilisées’’ !

Au cours du Tiglien-B, les Habilinès et les Paranthropes durent poursuivre leur expansion dans les savanes encore inoccupées.

HOMINÈS v. 2,2 MA Afrique

C’est en relation avec une période glaciaire – propice à la spéciation en raison de la fragmentation des écosystèmes – que nous pouvons essayer de placer les débuts modestes du stade HOMINÈS auquel notre espèce est référencée et dont Homo ergaster fut le premier représentant. Notons que la date du Tiglien-B, que nous proposons, est quelque peu antérieure à celle qui est le plus souvent avancée pour cette origine, aux alentours de 2 MA.

Si, pour de nombreux chercheurs, Homo ergaster ne constitue qu’une espèce de plus dans une longue suite d’espèces antérieures et postérieures à lui, toutes sagement bien distinctes les unes des autres dans les cases d’une classification qui n’a jamais atteint le consensus, d’autres chercheurs considèrent au contraire que l’apparition d’Ergaster serait la dernière véritable spéciation survenue dans notre lignée ! Ainsi, tous les noms d’espèces binominaux que nous avons donné aux formes humaines plus récentes – dont ‘’Homo erectus‘’, ‘’Homo heidelbergensis‘’, ‘’Homo neanderthalensis‘’ et ‘’Homo sapiens‘’, sont parmi les plus solidement établis – pourraient être des appellations abusives au sens strict de la taxonomie spécifique ; laquelle présuppose généralement une absence d’interfécondité pour pouvoir définir deux espèces distinctes. Suivre cette approche uniciste – que les taxonomistes traditionnalistes critiqueront – revient à considérer que les Humains modernes ne sont en quelque sorte qu’une ‘’race temporelle’’ d’Ergaster – une chrono-race –, et que nous devrions plus exactement être appelés ‘’*Homo ergaster sapiens sapiens’’, voire ‘’*Homo ergaster heidelbergensis sapiens sapiens’’ ! Les récentes preuves de métissages entre l’Homme moderne et au moins deux lignées d’Hommes plus anciens (Néandertaliens et Dénisoviens), apportent du crédit à cette hypothèse chrono-raciale, car les espèces ne se métissent pas [cf. atlas n°3].

Ergaster était issu d’un groupe Habilinès qui pourrait avoir été composé d’habilis, de rudolfensis ou d’une autre forme non identifiée.

Comment nos ancêtres sont-ils passés du stade Habilinès au stade Hominès ? Bien que l’évolution se déroule essentiellement sur un mode graduel, il arrive que de toutes petites mutations soient responsables de modifications très significatives des organismes, dès lors que ces changements impliquent les gènes intervenant dans le développement. L’évolution très ancienne de notre lignée offre de nombreux témoignages de ce phénomène et des modifications physiques parfois spectaculaires qui en résultèrent [cf. atlas n°1]. A un niveau beaucoup plus modeste, il se pourrait que la chronologie du développement et de la maturation d’Ergaster ait été plus proche de la nôtre que de celle des Habilinès qui lui ont donné naissance et dont la chronologie du développement était peut-être restée voisine de celle des Chimpanzés ? Peut-être un allongement de l’enfance et de l’adolescence des ancêtres immédiats d’Ergaster a-t-il constitué un élément déterminant dans l’apparition de l’espèce humaine, car la chronologie du développement conditionne en partie l’accroissement de la taille du cerveau ainsi que la morphologie corporelle. Nos connaissances actuelles ne nous permettent pas d’aller beaucoup plus loin que ces questions, faute de jalons encore vivants entre nous et les Chimpanzés / Bonobos.

Quoi qu’il en soit, Ergaster avait un physique bien plus moderne que les Habilinès dont il était issu. Il fut le premier Humain véritable, en cela qu’il était doté d’un corps et d’une bipédie identiques aux nôtres. Mais malgré cette grande proximité avec nous, les Ergasters conservaient encore des caractères céphaliques primitifs qui affectaient leur morphologie faciale et leur capacité crânienne (2/3 de la nôtre en moyenne). En dépit de ce cerveau encore petit, leurs compétences cognitives dépassaient probablement celles des autres Hominini savanicoles (derniers Australopithécinès, Habilinès et Paranthropes) avec lesquels ils entraient nécessairement en compétition pour l’exploitation des ressources.

Ergaster semble avoir été originaire du Kenya ou des régions voisines d’Ethiopie ou de Tanzanie. Etant un être adapté au milieu tropical et savanicole, il serait logique qu’il ait progressivement occupé tout le biotope des savanes tropicales d’Afrique ; et cela malgré l’absence de fossiles dans la plupart d’entre elles. C’est l’option choisie sur la carte C où nous représentons ce processus à un stade où il n’était pas encore terminé.