Introduction

Nous marchons dans la voie ouverte par les autres,

D’après leurs sentiments plus que d’après les nôtres.Lucrèce – La Nature des choses – livre V

Faut-il s’étonner tant que, doué d’une voix,

L’homme ait aux sons divers marqué divers emplois,

Selon l’impression dont il fixait l’image?Lucrèce – La Nature des choses – livre V

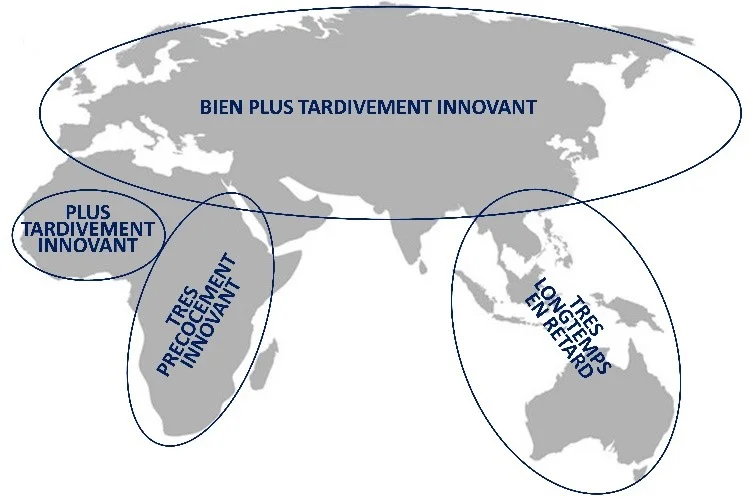

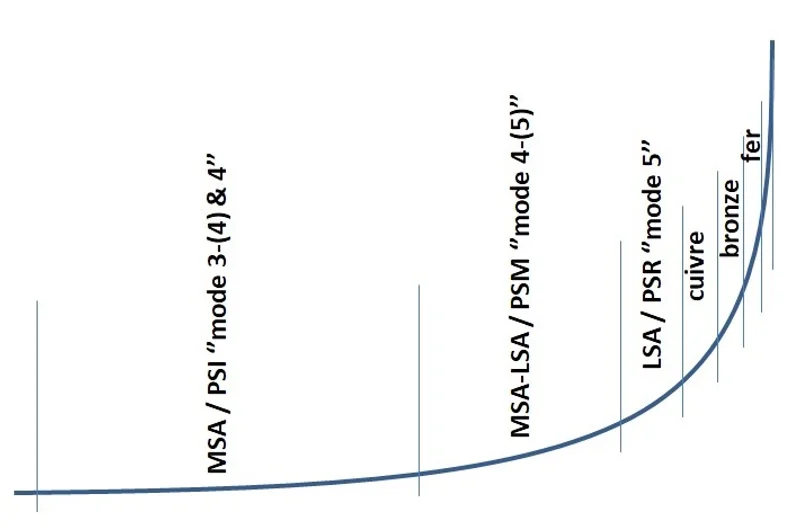

Le second volume de l’atlas s’était achevé par la colonisation de l’Afrique par l’Homme moderne. Ce troisième volume détaille la suite de son expansion en Eurasie, en Océanie et au seuil du Nouveau-Monde. Avouons-le clairement : notre reconstitution de la préhistoire humaine est très invasionniste ! Il ne s’agit pas d’une position idéologique mais de la conséquence d’un constat : la répartition mondiale des marqueurs génétiques ADN-Y de nos contemporains, ne peut s’expliquer QUE par les migrations de leurs ancêtres ; migrations qu’il faut dater en grande partie du Paléolithique sur la foi des horloges biologiques !

Reconstituer le détail de ces migrations très anciennes nécessite de prendre en compte toutes les données dont nous disposons : les marqueurs génétiques bien sûr, mais aussi la phylogénie linguistique ainsi que les informations contextuelles données par les industries lithiques, par la datation absolue des sites archéologiques et par l’étude des variations climatiques. Il est aisé à bon droit de faire remarquer les insuffisances de chacune de ces sciences dont aucune n’offre – en soi – des précisions suffisantes pour oser se lancer dans une reconstitution continue du passé humain. Cependant, comme des unijambistes qui s’appuieraient les uns sur les autres, elles constituent – ensemble – un cadre très contraint qui limite considérablement le champ des possibles.

Cet atlas est donc un essai : le premier qui ambitionne de retracer en totalité les mouvements des populations humaines paléolithiques, de leurs gènes, de leurs langues et de leurs technologies. Mais avant de détailler ces mouvements au travers d’une série de cartes chronologiques, il convient de nous livrer à plusieurs réflexions qui sont indispensables à la bonne compréhension de la trame historique dont nous proposons la reconstitution.

Chronologie climatique

L’établissement d’une chronologie précise des variations climatiques et une bonne datation des sites archéologiques sont des préalables indispensables à la reconstitution d’une trame historique.

Les glaciations

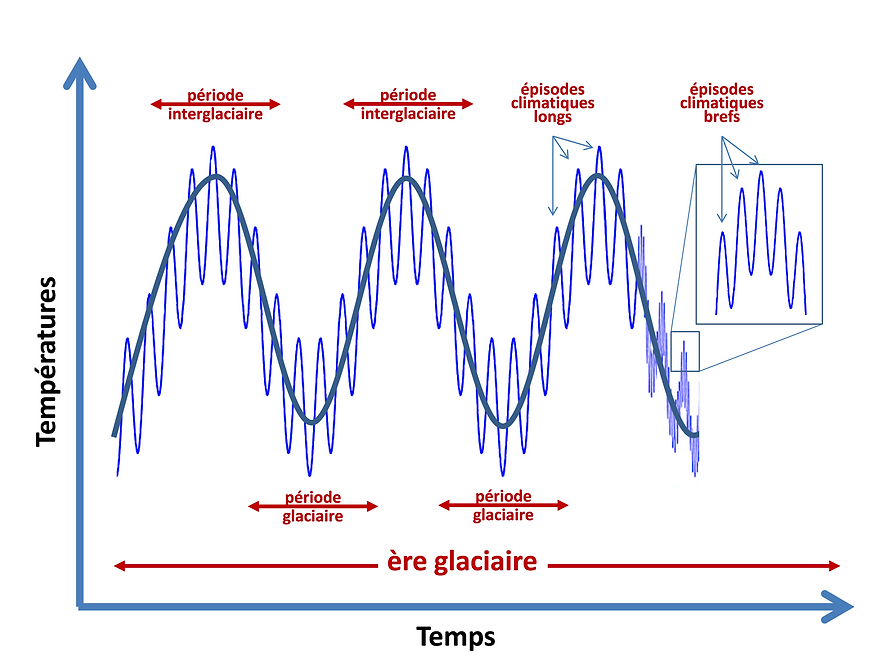

Comme les autres volumes de l’atlas, le volume n°3 est aussi une histoire du climat. Précisément, il s’agit de l’histoire de la ‘’dernière glaciation’’. Qu’est-ce qu’une glaciation ? Une longue période très froide, bien sûr ! Mais la vraie réponse est plus complexe que cela car une ‘’glaciation’’ doit globalement être appréhendée comme une suite fractale de ‘’moments’’ plus ou moins longs et plus ou moins froids entrecoupés de ‘’moments’’ plus ou moins longs et plus ou moins chauds.

Variations climatiques

Le schéma ci-dessus aidera à comprendre l’emboitement des variations climatiques :

- Au niveau fractal supérieur, se trouve l’ère glaciaire QUATERNAIRE qui commença v. 2.600.000 avant l’ère commune (AEC) et dans laquelle nous vivons toujours [cf. atlas n°2]. Il s’agit d’une étape importante de la vie de notre planète, puisqu’elle est sans équivalent depuis l’ère glaciaire permo-carbonifère qui s’étendit approximativement de 340 à 260 millions d’années avant nous.

- Notre ère glaciaire quaternaire amalgame une alternance de très longues périodes glaciaires et de très longues périodes interglaciaires dont on a commencé à réaliser l’existence passée dès la première moitié du XIX° siècle. Essentiellement définies sur la base d’observations géologiques, ce sont ces périodes glaciaires qui sont le plus couramment appelés ‘’glaciations’’ lorsque l’emploi de ce terme n’appelle pas de plus grande précision. Au début du Quaternaire, le rythme des périodes glaciaires et interglaciaires était irrégulier ; mais depuis 900.000 ans, il est devenu beaucoup plus régulier sans que l’on sache parfaitement pourquoi. En effet, depuis cette époque, une glaciation ‘’moyenne’’ dure environ 80 à 90.000 ans avant d’être suivie par un interglaciaire qui dure entre 10 à 20.000 ans et qui précède à son tour la survenue d’une nouvelle glaciation. Ces grandes périodes glaciaires et interglaciaires du Quaternaire constituèrent la toile de fond de la préhistoire des Humains archaïques [cf. atlas n°2]. Puis, la ‘’dernière’’ glaciation fut le cadre de l’expansion planétaire des Humains modernes et de l’établissement de leurs grands groupes génétiques et ethnolinguistiques ; le présent atlas n°3 couvre exactement la durée de cette ‘’dernière glaciation’’. Dans les publications, elle porte divers noms nationaux qui rappellent les régions où elle a tout d’abord été séparément identifiée : parmi les plus couramment utilisés, on citera les noms de WURM (Alpes), de VALDAI (Russie), de la VISTULE (Europe Centrale), de SARTAN (Sibérie) et de WISCONSIN (Amérique du Nord). Lorsque cette ‘’dernière’’ glaciation prit fin, la période interglaciaire qui suivit permit l’émergence de notre civilisation agricole et urbaine [cf. atlas n°4] ; depuis près de 10.000 ans, nous vivons dans cette période interglaciaire appelée HOLOCENE, sans savoir combien de temps elle durera encore, et cela d’autant plus que les incertitudes sur l’intensité et la durée de l’impact anthropique influent sur le calcul des prévisions.

- Au niveau fractal inférieur, chacune de ces très longues périodes glaciaires peut regrouper plusieurs longs épisodes climatiques alternativement froids et chauds appelés Marine Isotope Stage (MIS) ou Oxygen Isotope Stage (OIS) parce que leur étude est basée sur la proportion des isotopes de l’oxygène dans les sédiments marins. Dans l’atlas n°2, nous avons déjà rencontré ces MIS qui portent un numéro pair lorsque la proportion d’oxygène 18 est élevé (i.e. indicateur d’un climat globalement froid) et un numéro impair lorsque la proportion d’oxygène 16 est élevé (i.e. indicateur d’un climat globalement chaud). La ‘’dernière glaciation’’ – définie sur des critères géologiques continentaux – regroupa quatre stades isotopiques marins : la fin du MIS 5 (MIS 5d à 5a, collectivement appelés Primiglaciaire dans cet atlas), le MIS 4 (Premier Pléniglaciaire, au cours duquel le froid fut intense), le MIS 3 (Interpléniglaciaire, au cours duquel le climat fluctua autours d’une moyenne tempérée mais moins chaude que celle de notre époque) et le MIS 2 (regroupant le Second Pléniglaciaire, qui fut encore plus froid que le premier, et le Tardiglaciaire pendant lequel le climat se réchauffa progressivement au travers d’une série d’oscillations). Dans ce système numéroté qui remonte le temps, notre interglaciaire Holocène est le MIS 1.

- Au niveau fractal sous-jacent, chaque MIS est lui-même finement composé d’une série de grandes oscillations climatiques froides puis chaudes qui durent chacune quelques milliers d’années. Les phases froide sont appelées ‘’stades’’, tandis que les phases chaudes qui les séparent sont appelées ‘’interstades’’. Leur rythme est irrégulier et les températures moyennes reconstituées apparaissent souvent différentes d’une oscillation à l’autre. De ce fait, au cours de toutes les glaciations, il a existé des stades très froids et d’autres où le froid était modéré ; de même, certains interstades ont été très chauds, tandis que d’autres étaient au contraire très frais.

- On peut encore descendre d’un cran l’ordonnancement fractal des variations climatiques, car aucune période climatique – longue ou courte – ne fut jamais uniforme tout au long de sa durée. Dans le détail, chacun des ‘’stades’’ et ‘’interstades’’ fut en réalité l’addition de plusieurs petites oscillations froides puis chaudes qui ne durèrent souvent que quelques siècles voire quelques décennies seulement, et dont il arriva que certaines soient très contrastées.

- Cela ne devrait pas nous étonner. Pour s’en persuader, il suffit de se reporter aux variations climatiques enregistrées dans l’histoire récente bien connue des deux derniers millénaires (cf. le petit âge de glace) ; et plus finement encore, penser aux variations que nos courtes vies nous permettent d’observer : lorsque des hivers glaciaux succèdent à des hivers doux, ou lorsque des étés froids et pluvieux succèdent à des étés secs et caniculaires. Au plus petit échelon du système fractal, on terminera notre survol de l’instabilité climatique en faisant remarquer que nos saisons trimestrielles compilent elles-mêmes des moments climatiques très divers : d’un jour à l’autre et même d’une heure à l’autre …

Chronologie de la dernière glaciation

Il serait illusoire d’espérer reconstituer l’histoire des Humains du Paléolithique supérieur si l’on ne pouvait pas établir un cadre chronologique solide. Pendant longtemps, nous avons seulement disposé des chronologies relatives dont il vient d’être question ci-dessus et dont la séquence complète n’a jamais cessé de faire l’objet de controverses, parce qu’une oscillation donnée peut avoir laissé des traces très marquées dans un pays, tandis que les traces sont assez discrètes dans un autre et qu’elles sont même totalement absentes dans un troisième pays dont l’histoire climatique et géologique a été différente. Dans une certaine mesure, ce flou perturbateur obscurcit encore les publications modernes. Heureusement, des méthodes de datations isotopiques des sédiments ont fait leur apparition il y a déjà plus de 60 ans, générant un nombre toujours croissant de datations BP (Before Present). Malheureusement, ces méthodes comportent des marges d’erreurs importantes qui s’accroissent avec le temps au point de générer des résultats ininterprétables au-delà de 40 à 50.000 ans avant nous ; marges d’erreurs qui accentuent la difficulté à transposer des fourchettes de dates isotopiques en de véritables dates calendaires exprimées en années Avant l’Ere Commune (AEC). Heureusement, les glaciologues ont ramené à la surface de très longues carottes de glace qui nous ont enfin livré la chronologie calendaire détaillée de tous les épisodes chauds et froids survenus depuis le dernier interglaciaire ; et qui nous donnent aussi des précisions quant à leur intensité. En pratique, qu’elles proviennent de forages profonds entrepris en Antarctique ou au Groenland, les archives glaciaires se correspondent étroitement ; attestant la fiabilité de la méthode. Dans cet atlas, c’est la chronologie glaciaire du Groenland qui sera sollicitée pour dater précisément les stades et les interstades de la ‘’dernière glaciation’’ ; ce système est bâti sur l’alternance de périodes froides appelées Greenland Stadial (GS) et de périodes chaudes appelées Greenland Interstadial (GI). Désormais munis de cette chronologie solide et précise, il nous reste encore à la faire étroitement coïncider avec les stades (froids) et les interstades (chauds) traditionnellement repérés par l’étude des sédiments continentaux et marins. Ces interprétations suscitent parfois des reconstructions légèrement différentes d’un auteur à l’autre, mais sans que cela traduise toujours un désaccord fondamental ; en effet, essentiellement en ce qui concerne les époques les plus anciennes, il peut arriver qu’un chercheur fasse commencer un stade donné par un épisode froid qu’il estime significatif, tandis qu’un autre chercheur considérera ce même épisode climatique comme une simple oscillation froide qui faisait encore partie intégrante de l’interstade tempéré précédent. Cela ne doit pas nous étonner : il en va ainsi des nombreux seuils artificiels que notre besoin de classification nous pousse à établir au long de tous les processus continus ou oscillatoires …

Sans prétendre, donc, refléter un consensus qui n’a pas fini de se construire et qui ne pourra l’être qu’en acceptant une part d’arbitraire consenti, l’atlas n°3 propose un cadre chronologique détaillé de tous les épisodes froids et chauds significatifs qui sont survenus entre la fin de l’Eémien (i.e. MIS 5e, le précédent Interglaciaire par lequel se conclut l’atlas n°2) et le début de l’Holocène (i.e. MIS 1, l’Interglaciaire auquel notre siècle appartient et dont l’atlas n°4 retrace les débuts). Chacune des cartes de l’atlas n°3 décrivant aussi précisément que possible la géographie changeante de ces stades et interstades qui sont datés aussi précisément que possible.

Routes de migration et climat

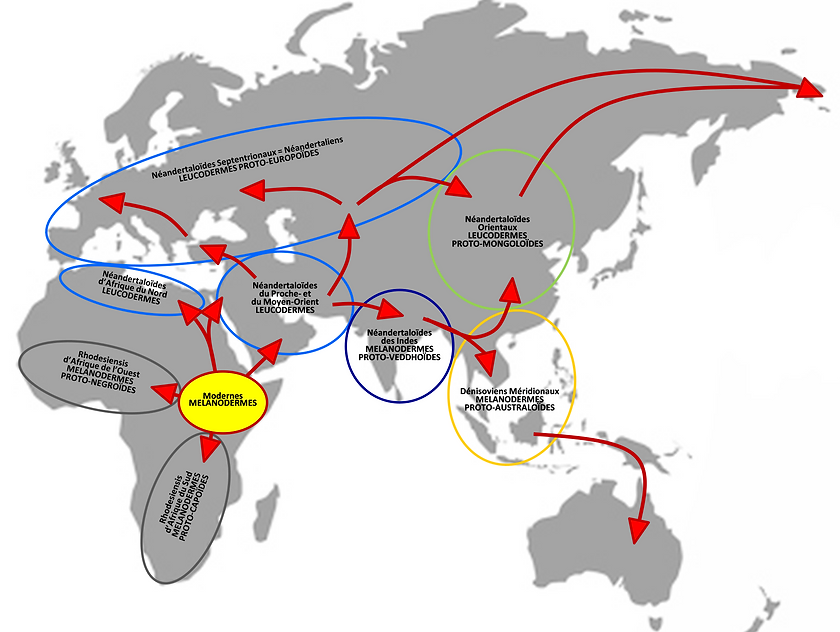

Dans cet atlas, nous situons l’arrivée des Humains modernes en Eurasie au cours du MIS 5d, c’est-à-dire pendant la première grande offensive du froid qui inaugura la dernière glaciation et qui eut pour effet de réduire la largeur du détroit de Bab-el-Mandeb séparant la corne de l’Afrique du Yémen.

Rétromigration

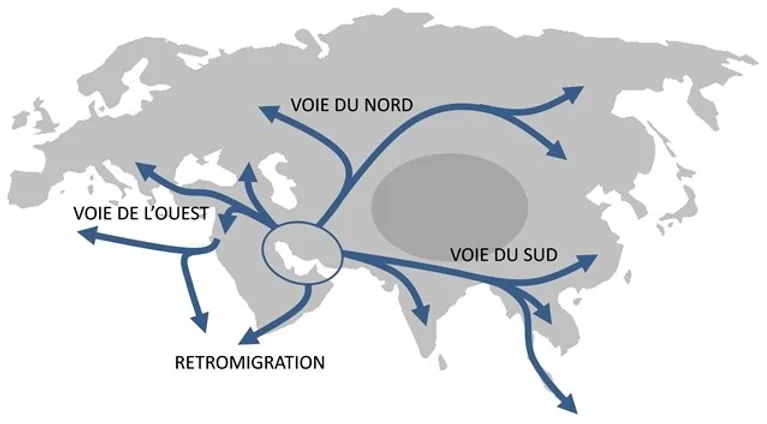

Sans entrer dans les détails de la reconstitution historique qui sera abordée carte après carte, on avancera simplement ici que, récemment sortis d’Afrique, les premiers Humains modernes du Moyen-Orient n’étaient pas adaptés à un climat froid. C’est pourquoi il est probable qu’ils ne purent tout d’abord migrer qu’en direction de l’Est, en longeant le chaud littoral iranien avant de pénétrer aux Indes puis de déboucher dans la péninsule indochinoise qui était alors prolongée par la vaste étendue du Sunda (réunion au continent asiatique de tout le plateau émergé des îles de la Sonde). Cette route qui conduit en Extrême-Orient est ici qualifiée de ‘’voie du Sud’’. Dans l’atlas n° 2, nous avons vu que cette ‘’voie du Sud’’ peut poser le problème du franchissement de l’immense delta du Gange et du Brahmapoutre (Sundarbans) et de la forêt tropicale qui lui fait suite sur son flanc Est ; toutefois, les Sundarbans disparaissent presque totalement pendant les périodes glaciaires intenses (sécheresse) et peuvent alors être franchis, tandis que l’étendue de la forêt tropicale régresse.

Plus tard, à partir du MIS 3, leur technologie progressant – et peut-être leur adaptation biologique aussi –, il est certain que des Humains modernes d’Eurasie parvinrent à survivre et à prospérer jusqu’à des latitudes élevées qui auraient été fatales à leurs ancêtres africains tropicaux. A partir de cette époque, ils eurent d’une part la possibilité de coloniser l’Europe en empruntant une ‘’voie de l’Ouest’’, et d’autre part la possibilité de se répandre dans tout le système des steppes asiatiques en empruntant une ‘’voie du Nord’’ qui constitua dès lors une route alternative pour atteindre l’Extrême-Orient. Tout cela ne heurte pas la logique : pour aller en Extrême-Orient par voie de terre en partant du Moyen-Orient, il n’existe toujours que deux possibilités : soit contourner le massif tibétain par le Sud, soit le contourner par le Nord. Régulièrement, tout au long de l’atlas n°3, nous invoquerons l’une ou l’autre de ces routes pour expliquer la répartition actuelle des haplogroupes ADN-Y, et nous constaterons souvent qu’elles furent empruntées concomitamment par des peuples de même origine, lors de chacune des pulsations migratoires qui déborderont régulièrement d’un trop-plein humain moyen-oriental. Une quatrième voie de migration – moins arpentée que les autres en raison de la très longue sécheresse glaciaire – fut celle qui, par le littoral arabe, conduisit un groupe humain à retourner précocement en Afrique au début du Premier Maximum Glaciaire. Un tel mouvement de retour sur le continent originel est qualifié de ‘’rétromigration’’ ; le Tardiglaciaire et l’Holocène en connaitront d’autres [cf. atlas n°4].

Marqueurs génétiques profonds

Notre génome est un système de stockage d’information qui repose sur la molécule d’ADN. Chez les animaux, l’ADN est organisé en deux ensembles distincts : celui qui est contenu dans le noyau de nos cellules (ADN nucléaire, replié en plusieurs paires de chromosomes) et celui qui est contenu dans les mitochondries de nos cellules (ADN mitochondrial). A chaque génération, un individu hérite de la moitié de l’ADN nucléaire de son père et de la moitié de celui de sa mère, ce dont résulte des caractéristiques physiques et comportementales qui sont un mélange hétérogène de celles de ses deux parents. Au fil des générations, les brassages successifs finissent par être tellement importants, qu’il est mathématiquement possible qu’un aïeul ne laisse AUCUN gène à ses descendants directs à partir de la 15ème génération. Il y a cependant deux exceptions à cette dilution rapide de notre ADN : l’ADN de nos mitochondries et l’ADN d’une petite portion du chromosome Y se transmettent l’un et l’autre de génération en génération sans jamais être brassés.

Les haplogroupes basés sur l’ADN mitochondrial (ADN-mt)

La première exception concerne l’ADN mitochondrial ou ADN-mt, ainsi appelé parce qu’il est celui que contiennent les mitochondries de nos cellules. Parce que seules les mères sont capable de transmettent des mitochondries à leur progéniture, il en résulte que chacun d’entre nous – que nous soyons homme ou femme – possède des mitochondries qui sont INTEGRALEMENT héritées de notre mère ; et, avant elle, de toute la colonne de ses ancêtres MATRILINEAIRES exclusivement. L’analyse de notre ADN mitochondrial nous renseigne donc in fine sur celui de la mère de la mère de la mère [etc.] de notre mère ; et cela jusqu’à une femme théorique – mais dont l’existence fut pourtant bien réelle – que l’on appelle familièrement ‘’Eve mitochondriale’’ parce qu’elle fut à l’origine de TOUTES les variantes de l’ADN mitochondrial observées chez la TOTALITE des Humains contemporains des deux sexes. La période à laquelle vivait cette femme – qui est notre aïeule matrilinéaire à TOUS –, varie selon les calculs mais pourrait se situer plus de 150.000 ans avant nous et peut-être bien plus, jusque v. 500.000 ans. A partir d’elle – dans la mesure où des mutations (i.e. des modifications de séquence) apparaissent de temps à autre sur l’ADN-mt et se transmettent à la descendance –, on peut reconstituer une immense famille humaine matrilinéaire qui se divise en grosses branches principales, puis se ramifie en de nombreuses sous-branches de plus en plus fines ; et cela jusqu’à chacun d’entre nous qui sommes les feuilles de cet arbre gigantesque. Ainsi, lorsque l’on compare deux individus de notre temps, on peut estimer l’époque où vivait leur dernière ancêtre matrilinéaire commune ; et si l’on dispose d’informations sur les lieux d’origine des ancêtres récents de ces individus contemporains, on peut essayer de se faire une idée de la région où vivait cette aïeule commune ou les autres femmes qui nous relient à elle.

Les haplogroupes basés sur l’ADN du chromosome Y (ADN-Y)

La seconde exception à la dilution de l’ADN au fil des générations concerne un segment particulier du chromosome Y, dont chacun sait qu’il n’est présent que chez les hommes (mâles). Lors de la fabrication des cellules sexuelles mâles, tout le matériel génétique nucléaire (i.e. non mitochondrial) – organisé en 23 paires de chromosomes – subit une ‘’recombinaison’’, c’est-à-dire un intense brassage de l’ADN de chacune des paires, en préalable à une division cellulaire qui réduit de moitié le matériel génétique ; il en résulte la création de deux ‘’demi-cellules’’ (spermatozoïdes) qui – à l’issue d’une relation sexuelle – chercheront à fusionner avec une autre ‘’demi-cellule’’ complémentaire (ovule) afin de créer une nouvelle cellule complète (œuf) ; cette dernière étant à l’origine d’un nouvel individu (enfant). Or, une petite portion du chromosome Y est systématiquement épargnée par le brassage génétique. Ce sont les variations mutationnelles de cette portion ‘’non recombinante’’ qui constituent ce que l’on appelle des ‘’marqueurs ADN-Y’’ ; marqueurs qui ne sont donc présents que chez les hommes (mâles) et qui ne peuvent être hérités que de père en fils. Ces marqueurs constituent des HAPLOGROUPES ADN-Y (séries de gènes transmis ensemble). Aujourd’hui, ces haplogroupes ADN-Y sont très diversifiés ; mais lorsqu’on remonte à l’origine patrilinéaire des TOUS les hommes actuels, on converge peu à peu vers un unique homme théorique – dont l’existence fut pourtant bien réelle – que les médias ont appelé ‘’Adam Y’’ et les chercheurs « Plus Récent Ancêtre Commun-Y » (Y-MRCA, Y – Most Recent Common Ancestor). La période à laquelle cet homme vivait varie selon les calculs, mais pourrait avoir été située environ 300.000 avant nous. Comme dans le cas de l’ADN mitochondrial, les mutations accumulées au fil des générations sur l’ADN-Y de notre ancêtre commun ont tout d’abord défini des grosses branches dans l’arbre généalogique patrilinéaire de l’Humanité ; puis celles-ci se sont ramifiées de plus en plus finement, jusqu’à parvenir à chacun des hommes (mâles) contemporains qui sont comme les feuilles de cet immense arbre. Pour se représenter sa ramure, on peut parfaitement s’appuyer sur le modèle classique d’un arbre généalogique qui serait exclusivement axé sur la lignée patrilinéaire (i.e. le nom de famille) . L’histoire détaillée de ces ramifications et des mouvements de leurs porteurs constitue précisément le sujet de l’atlas n°3 tout entier.

Cette nouvelle science des haplogroupes ADN-Y est très récente. Elle a surtout décollé à partir de 2005 ; vers 2010, on commençait déjà à avoir une certaine idée de leur répartition mondiale actuelle ; enfin, depuis 2015 environ, grâce au développement de l’archéogénétique – c’est-à-dire via l’ADN conservé dans les os et surtout dans les dents des fossiles –, nous commençons même à appréhender leur répartition à dates anciennes et très anciennes, y compris à dates paléolithiques. On voit que le progrès est très rapide dans ce domaine. Dans l’atlas n°3, les haplogroupes ADN-Y sont identifiés selon la nomenclature ISOGG 2018. Il est important de bien prendre acte de cela car la nomenclature des haplogroupes a rapidement évolué, avec deux changements majeurs survenus au cours des 10 ans écoulés seulement ! Ainsi, un lecteur qui souhaiterait confronter à des travaux scientifiques originaux les données que nous présentons dans l’atlas, pourrait être dérouté en découvrant des haplogroupes ADN-Y dénommés tout autrement ! Et cela, y compris lorsque ces travaux remontent à quelques années seulement ! Si le lecteur en a la patience, il lui faudra alors se rapporter aux tables de conversions retraçant l’évolution progressive du système ISOGG.

Génétique psychologique évolutionniste

La reconstitution des mouvements humains préhistoriques proposée dans l’atlas n°3 est exclusivement basée sur les haplogroupes ADN‑Y (transmission patrilinéaire) et non pas sur les haplogroupes ADN-mt (transmission matrilinéaire) ; au motif que les premiers sont bien davantage porteurs d’histoire évènementielle que les seconds.

Il convient d’expliquer une affirmation aussi forte. Et cette explication passe tout d’abord par un long préambule qui va nous confronter à l’une des faces les plus sombres de notre Humanité : un aspect de notre nature que les Sciences Humaines et Sociales ont longtemps rejeté mais que l’observation de nos proches parents Chimpanzés, la relecture des récits ethnologiques anciens, l’archéologie moderne et un regard détaché sur notre comportement dans le Monde actuel ne nous permettent plus d’ignorer.

La guerre est un puissant vecteur de gènes

Nous nous représentons parfaitement les comportements meurtriers et cruels que la guerre implique parce que l’histoire ancienne, l’histoire récente et le quotidien médiatique ne nous permettent pas de les ignorer. Mais une fois les grandes émotions et les grands principes philosophiques mis de côté, la guerre peut simplement apparaître comme une lutte organisée entre deux groupes qui cherchent à contrôler les ressources d’un territoire dont chacun des deux estime avoir besoin pour son propre développement égoïste. Ce faisant, chez les Humains modernes comme chez les Chimpanzés, la guerre apparait comme un important arrière-plan du flux génique. Devant l’importance des similitudes que nous allons pointer entre nos deux espèces, il est hautement probable qu’un comportement guerrier de même type caractérisait aussi les Humains archaïques.

Chez les Chimpanzés

La conquête de nouveaux territoires et de leurs ressources anime tous les Animaux et même tout le Vivant. Chez la plupart des espèces animales, les luttes se résument à des duels, le plus souvent entre mâles. Mais en dehors de l’Homme, peu d’animaux font la guerre au sens groupal qui vient d’être dit. C’est pourtant le cas des Chimpanzés, c’est-à-dire de l’une des deux espèces dont nous sommes génétiquement les plus proches ; espèce qui partage avec la nôtre la caractéristique que les mâles non seulement se tolèrent entre eux, mais sont également capables d’aller bien plus loin que cela en nouant des alliances centrées sur l’amitié et sur ses à-côtés utilitaires que sont les stratégies de chasse, la conquête des femelles et la conquête ou le maintien d’un pouvoir politique sur le groupe d’appartenance. Il faut souligner que de telles alliances entre mâles sont assez rares chez la plupart des autres Mammifères. Chez les Chimpanzés, les mâles d’un même clan sont philopatriques, c’est-à-dire restent toute leur vie dans leur communauté de naissance ; ce dont il résulte qu’ils sont tous apparentés en lignée patrilinéaire. Soudés par ces liens de famille et par des camaraderies durables établies depuis l’enfance, ils ont l’habitude de chasser ensemble les Colobes sous la conduite d’un mâle dominant qui leur tient lieu de chef ; chasse qui leur permet de se familiariser avec les stratégies collectives dont ils pourront ensuite profiter en d’autres occasions de la vie. En effet, bien organisés et bien coordonnés, ces mâles veillent à l’intégrité de leur territoire tribal, en patrouillant régulièrement à ses frontières. Au cours de ces rondes, lorsque le risque leur parait acceptable, ils se mettent parfois à explorer la périphérie d’un territoire voisin ; probablement parce qu’ils convoitent les ressources de ce territoire. Dans cette interface, s’ils se sentent en force, ils attaquent par surprise les mâles étrangers qui commettent l’étourderie mortelle de se déplacer seul dans la banlieue de leur domaine. Tuer les ennemis un par un, en catimini, est la stratégie guerrière la moins risquée et la plus efficace parce que – dans les petites communautés de quelques dizaines d’individus – elle peut faire diminuer assez rapidement les capacités de résistance des voisins, c’est-à-dire des ennemis. Puis, lorsqu’ils se sentent suffisamment en force, les attaquants prennent solidement possession des arbres fruitiers situés sur un secteur donné du territoire du clan adverse, et se préparent à affronter les mâles indigènes qui arrivent alors en groupe pour essayer de les en déloger parce que ces arbres sont indispensables à l’alimentation de leur clan … Les attaques des intrus en position de force sont violentes, avec l’objectif évident de tuer un maximum d’ennemis et de s’emparer de tout ou partie de leur territoire ; c’est-à-dire de leurs ressources. Avec l’objectif, aussi, de s’emparer de leurs femelles. Car après la bataille, lorsque les mâles adverses sont vaincus, c’est-à-dire morts ou enfuis, leurs femelles se retrouvent alors au pouvoir des vainqueurs. Impuissantes à les défendre, leurs petits sont souvent tués et dévorés sur le coup, tandis qu’elles sont tabassées et violées ; mais survivent cependant le plus souvent à ces mauvais traitements. Comme elles présentent un intérêt sexuel, les mâles vainqueurs les laissent alors s’intégrer à leur bande, mais cela à un niveau inférieur de la hiérarchie des femelles, parce que les femelles de la bande victorieuse veillent jalousement au maintien de leur rang social. Alors, les femelles vaincues n’ont pas d’autre choix que d’accepter ce triste destin qu’on leur offre, puisqu’elles ne sont pas en mesure de survivre sans le support d’un groupe organisé, fut-il maltraitant au début31. Mais si elles ont la chance de plaire à desMais si elles ont la chance de plaire à des mâles vainqueurs dominants et si elles ont la chance de mettre au monde des fils, elles parviendront parfois à se ménager un statut plus envié dans leur communauté ‘’d’accueil’’ ; surtout si leurs fils arrivent un jour à faire partie des mâles les plus en vue de la jeune génération32. Ainsi, chez les Chimpanzés, on constate que la guerre est bien un arrière-plan du flux génique.

Chez les Humains anciens

L’archéologie préhistorique et protohistorique moderne met au jour ou réinterprète de plus en plus de vestiges dont l’explication la plus rationnelle oblige à invoquer des violences intercommunautaires, c’est-à-dire des guerres primitives. Mais pour avoir des données vécues sur le déroulé des opérations, il suffit de se tourner vers l’ethnologie des peuples subactuels qui fournissent un constat éloquent : sur tous les continents, les récits des anciens explorateurs décrivent des guerres primitives qui ressemblent au détail près à ce qui vient d’être relaté pour les Chimpanzés. A la différence près que les Humains sont capable de formuler des raisons à ces conflits. Parmi ces raisons – qui sont toujours les mêmes – on évoquera pêle-mêle : des catastrophes économiques (i.e. ‘’Il faut envahir le voisin parce que sinon on va mourir de faim !’’) ; des catastrophes démographiques (i.e. ‘’Nous sommes trop nombreux pour notre territoire ; il faut envahir le voisin pour que tous nos enfants puissent s’établir dans la vie !’’) ; le besoin en certaines ressources (i.e. ‘’Il faut envahir le voisin parce qu’il possède un bon gisement de silex!’’) ; un rapport de force favorable, qu’il soit technologique ou démographique (i.e. ‘’C’est le meilleur moment pour attaquer préventivement le voisin tant que nous sommes plus forts que lui !’’) ; des ambitions individuelles de la part de seconds couteaux (i.e. ‘’Ce sont nos frères qui sont les chefs de notre tribu ; si nous voulons devenir des chefs nous aussi, nous devons nous emparer du territoire voisin’’) ; des désirs de progression sociale (i.e. ‘’Pour devenir membre du conseil tribal, je dois rapporter trois têtes ennemies’’) ; un manque de femme (i.e. ‘’Tous nos garçons ne parviennent pas à se marier ; il nous faut leur trouver des épouses gratuites chez nos voisins’’ ; des chimères oraculaires (i.e. ‘’Les voisins pratiquent la sorcellerie contre nous ; le Grand Faucon nous demande de les punir’’)… Toutes ces variations sur le thème de la convoitise étant systématiquement justifiées par l’infernal cycle de la vengeance qui vient répondre aux nombreuses avanies que les voisins nous ont précédemment fait subir au cours d’une longue suite de conflits incessants, grands et petits. Toute l’ethnologie et toute l’histoire ancienne nous montrent que, chez les Humains pré-étatiques, la norme c’était la guerre ; pas la paix ! Au point que ces guerres tribales étaient quasi annuelles, tant étaient nombreuses les occasions de conflits que nous venons de lister. De telles guerres d’allure primitive existent d’ailleurs toujours chez les Humains actuels dont les pays traversent une période d’instabilité résultant de la faillite d’un pouvoir central. En valeur absolue, ces guerres primitives ou d’allure primitive étaient (sont) plus meurtrières que les guerres qui opposent des états nations organisés. De fait, elles se terminaient souvent en génocide de la tribu vaincue ; mais en général en génocide asymétrique, puisque l’extermination concernait bien davantage les hommes vaincus que les femmes vaincues. Cependant, contrairement à ce qui se passe chez les impitoyables Chimpanzés qui tuent tous les mâles ennemis lorsqu’ils le peuvent, le génocide des mâles vaincus était souvent partiel chez les Humains pré-étatiques, parce que ceux-ci avaient tendance à épargner les jeunes garçons ‘’ennemis’’ afin de les intégrer à leur société en tant que main d’œuvre gratuite, économique ou militaire. Au XIX° siècle, l’un des premiers missionnaires aventurés en Nouvelle-Zélande rapporta cette invective qu’un chef Maori lança en sa présence à la tête d’un chef ennemi qu’il venait de vaincre :

– Tu voulais t’enfuir n’est-ce pas ? Mais ma massue t’a rattrapé !

– Tu as été cuisiné et tu es devenu ma nourriture !

– Et où est ton père ? Il a été cuisiné !

– Et où est ton frère ? Il a été mangé !

– Et où est ta femme ? Elle est là ! Maintenant c’est l’une de mes femmes !

– Et où sont tes enfants ? Les voilà ! Ils travaillent pour moi ! Ce sont mes esclaves !

Avec plus d’éloquence qu’un rapport ethnologique, ce chef victorieux racontait parfaitement la mécanique crue des guerres primitives et nous invitait à méditer sur leur conséquences en terme de devenir des peuples : les hommes d’une tribu vaincue sont (presque tous) tués et ne peuvent donc plus faire d’enfants ; tandis que les femmes d’une tribu vaincue sont épargnées pour les besoins du sexe et donnent, par conséquent, des enfants aux hommes de la tribu victorieuse… Ainsi, chez l’Humain comme chez le Chimpanzé, la guerre est bien un important arrière-plan du flux génique.

Les haplogroupes ADN-Y dans la guerre

Ce que nous venons de décrire est ce qui a été moult fois observé dans les sociétés primitives des siècles derniers. Il est possible que dès le Mésolithique, les vainqueurs aient commencé à épargner certains hommes adultes vaincus, pour les besoins d’un esclavage de prestige encore limité. Mais c’est surtout à partir du Néolithique que les vainqueurs auront tendance à épargner un plus grand nombre de vaincus, pour les besoins d’un esclavage productiviste devenus très concrets. Il serait possible de confirmer scientifiquement cette affirmation en étudiant – pour chaque époque et dans chaque région du Monde – la diversité archéogénétique des haplogroupes ADN-Y ; on verrait alors probablement qu’aux temps paléolithiques (sociétés non-accumulatrices et non-productivistes), un haplogroupe ADN-Y victorieux éliminait presque tous les haplogroupes ADN-Y vaincus (situation génocidaire masculine quasi-totale, à l’exception de certains petits garçons parfois intégrés), alors qu’aux temps mésolithiques (sociétés accumulatrices et non-productivistes) et plus encore aux temps néolithiques (sociétés productivistes et accumulatrices), un haplogroupe ADN-Y victorieux laissait subsister une fraction plus importante des haplogroupes ADN-Y vaincus, se contentant de les reléguer provisoirement tout en bas de la nouvelle société. Plus près de nous encore, aux temps ‘’des métaux’’ et de l’histoire antique (sociétés très-productivistes et très-accumulatrices), cette ‘’clémence utilitaire’’ continua d’être exercée à grande échelle par les vainqueurs sur les vaincus ; mais à ces époques plus récentes et déjà proches de la nôtre, chacun de ces partenaires inégalitaires étaient déjà devenu le produit complexe d’une succession des mélanges haplogroupaux ADN-Y qui étaient survenus aux époques antérieures. Dans ce contexte historique déjà avancé, l’ancienne relation ‘’un groupe ethnolinguistique donné = un haplogroupe ADN-Y donné’’ avait depuis longtemps cessé d’être absolue. C’est la raison pour laquelle les groupes ethnolinguistiques actuels sont toujours composés de porteurs d’haplogroupes ADN-Y divers, et la raison pour laquelle il est devenu impossible de lier étroitement les langues et les gènes dans le Monde d’aujourd’hui, alors que langues et gènes (i.e. haplogroupes patrilinéaires plus souvent que matrilinéaires) étaient probablement étroitement associés au début de l’expansion des Hommes modernes en Eurasie [cf. linguistique ci-dessous].

Génétique historique

Le cadre universel des relations vainqueurs / vaincus étant posé en tant que mécanisme psychologique évolutionniste inscrit depuis au moins 7.000.000 d’années dans le comportement de la lignée humaine – et la précision étant apportée que nous ne parlons pas ici des états nations modernes mais des bandes hiérarchisées et des chefferies primitives qui furent jusqu’à l’antiquité le seul mode d’organisation que connurent les Humains –, il nous reste à examiner comment les proportions d’haplogroupes ADN-Y (transmission patrilinéaire) que nous observons dans une région donnée, peuvent nous aider à reconstituer une histoire évènementielle des temps oubliés.

Portée historique évènementielle des haplogroupes ADN-Y

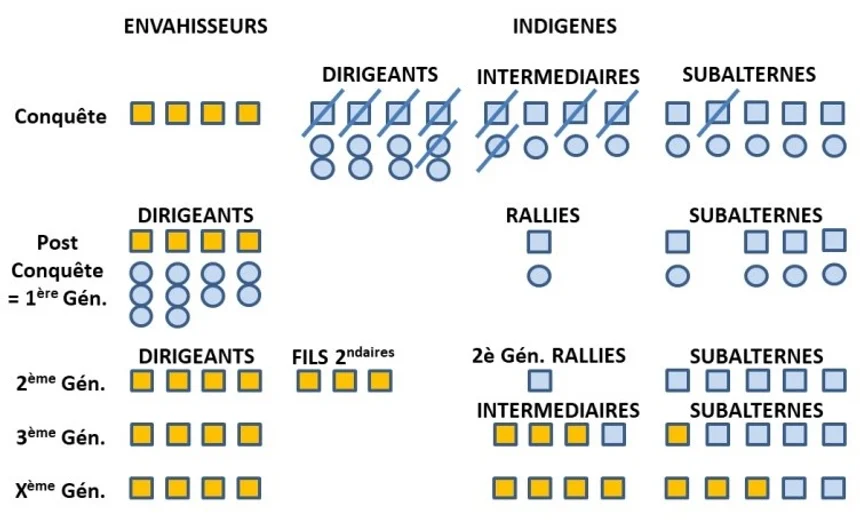

A la première génération, quand des hommes étrangers victorieux s’installent sur un territoire dont ils viennent de s’emparer, nous venons de voir qu’ils éliminent ou marginalisent les hommes indigènes vaincus et se mettent à faire des enfants avec leurs veuves et avec leurs filles ; peu importe pour cela que ces femmes deviennent les épouses légales des vainqueurs ou qu’elles soient cantonnées dans le rôle de simples concubines officielles (entretenues) ou non officielles (servantes). Du fait de la polygamie des cadres dirigeants – que celle-ci soit de droit ou de fait selon les cultures – les hommes vainqueurs – évidemment tous considérés comme dominants et disposant de ce fait d’un pouvoir sexuel plus étendu que les autres –, répandent rapidement leurs haplogroupes ADN-Y puisqu’ils ont la possibilité de devenir pères de nombreux fils avec le concours volontaire ou involontaire de toutes ces femmes. De leur côté, les hommes indigènes qui ont survécu à leur défaite, ont été relégués tout en bas de la nouvelle société issue de la conquête ; par conséquent, ils ont nécessairement moins de femmes et donc moins de fils .

A la seconde génération, les fils des conquérants se retrouvent systémiquement en position éminente dans la nouvelle société. Car même si leur mère n’était qu’une simple concubine, ils ont tendance à mieux tirer leur épingle du jeu que les fils des purs indigènes, et se situent alors à un niveau social intermédiaire, aux côtés des quelques purs indigènes qui ont réussi à se faire intégrer. Or, tous les fils des conquérants – qu’ils soient les jeunes princes héritiers qui succèdent directement à leurs vieux pères fondateurs de la nouvelle nation, ou bien seulement leurs demi-frères placés en position sociale intermédiaire – portent nécessairement les haplogroupes ADN-Y des conquérants. Naturellement, puisqu’ils sont les cadres dirigeants et les cadres intermédiaires de la nouvelle société qui se reconstruit, tous ces individus de la deuxième génération sont favorisés pour le sexe et vont à leur tour avoir de nombreux fils qui hériteront leur haplogroupe ADN-Y.

De sorte que dès la troisième génération après la conquête, les haplogroupes ADN-Y intrusifs commencent à représenter une fraction significative de tous les haplogroupes ADN-Y de la population totale, voire peuvent déjà être devenus majoritaires si très peu d’hommes indigènes avaient initialement été épargnés. Ainsi, lorsque la victoire des envahisseurs est totale et définitive, on voit que moins de 100 ans peuvent suffire pour qu’un haplogroupe ADN‑Y jusque-là totalement absent d’une région donnée, devienne majoritaire voire exclusif dans cette même région. Les variables pertinentes étant 1) le nombre total des hommes envahisseurs rapporté au nombre total des hommes indigènes épargnés ; et 2) le ‘’rendement’’ reproducteur différentiel de chacune de ces deux sortes d’hommes. Ce rendement reproducteur étant beaucoup plus élevé chez les ‘’élites’’ sociales, l’ADN-Y étranger diffuse donc rapidement dans la société toute entière, et cela y compris lorsqu’un nombre significatif d’hommes indigènes avait été épargné lors du conflit refondateur ; dans ce dernier cas, le remplacement des haplogroupes ADN-Y est simplement un peu moins rapide et un peu moins complet.

Au cours des générations suivantes, s’ils ne sont pas déjà devenus majoritaires ou exclusifs, les haplogroupes ADN-Y intrusifs vont continuer à diffuser à tous les niveaux de la société, c’est-à-dire pas seulement chez les cadres supérieurs et les cadres intermédiaires, mais aussi parmi le peuple. Cela s’explique facilement parce que les hommes accoutumés au sexe facile ne se préoccupent pas nécessairement du devenir individuel de tous les enfants engendrés lors de rencontres ancillaires et de passage ; mais aussi, et surtout, parce que les hommes porteurs des haplogroupes ADN-Y intrusifs sont désormais devenus très nombreux dans la population totale, et que chacun d’entre eux ne peut pas être un cadre dirigeant, ni même un cadre intermédiaire, dans un rapport numérique qui banalise de plus en plus les haplogroupes intrusifs ! Ainsi, bien qu’étant – tout comme leurs Princes – de purs descendants patrilinéaires des glorieux conquérants étrangers, les moins chanceux de ces hommes porteurs des haplogroupes ADN-Y intrusifs vont progressivement rejoindre les rangs des subalternes, où ils se mêlent aux descendants patrilinéaires des purs indigènes autrefois vaincus. Cette dégringolade sociale inévitable a pour conséquence que les nouveaux haplogroupes ADN-Y sont désormais installés à tous les niveaux de la nouvelle société … Le schéma ci-dessous illustre ce phénomène de remplacement. Les carrés orange représentent les hommes envahisseurs (d’éventuelles femmes envahisseurs ne sont pas figurées). Les carrés bleus et les ronds bleus représentent respectivement les hommes et les femmes indigènes. Les femmes ne sont plus figurées à partir de la deuxième génération qui suit la conquête.

Envahisseurs et indigènes

Puis, passe encore le temps … Quelques générations de plus, et le souvenir traumatique de la conquête s’est évanoui des mémoires ou est entré dans la légende nationale chantée rituellement lors des occasions solennelles ; la société fonctionne de nouveau ‘’normalement’’, comme si rien ne s’était jamais passé ; toute la population a de nouveau le sentiment profond de former un seul groupe ethnoculturel homogène et parfaitement indigène, puisque chacun peut se prévaloir à juste titre de vivre dans le pays des pères de ses pères et des mères de ses mères … Mais le paysage génétique a pourtant complètement changé car les haplogroupes ADN-Y intrusifs ont pratiquement remplacé tous les autres ! Avec le temps, la proportion de ces haplogroupes ADN-Y intrusifs et des anciens haplogroupes ADN-Y indigènes a fini par se stabiliser dans la population ; et cette proportion pourra demeurer stable pendant des milliers d’années si aucune nouvelle invasion significative (par des hommes porteurs d’haplogroupes ADN-Y différents) ne vient rééditer toute la séquence des évènements que nous avons décrite.

Reconstituer une histoire évènementielle des temps oubliés

On comprend donc pourquoi les haplogroupes ADN-Y sont porteurs d’histoire évènementielle : lorsque 1) un haplogroupe ADN-Y se répand dans une région dont il était absent auparavant, et que 2) les haplogroupes ADN-Y locaux s’effacent devant lui, c’est nécessairement parce que des hommes (mâles) intrusifs se sont massivement imposés par la force aux hommes (mâles) indigènes de la région étudiée. Ce qui revient à dire que la région a été conquise et que les vainqueurs se sont débarrassés des hommes (mâles) vaincus. On peut ajouter que plus la proportion des haplogroupes ADN-Y intrusifs est grande, plus l’apport (masculin) extérieur a été important et/ou s’est imposé dans une extrême violence génocidaire (masculine). Ensuite, pour déterminer la date de ce mouvement migratoire traumatique, il reste à faire appel aux horloges moléculaires qui permettent d’estimer les dates de divergences entre les haplogroupes ADN-Y des descendants des migrants intrusifs et les haplogroupes ADN-Y des descendants de ceux de leurs frères qui n’ont jamais quitté le pays d’origine de l’haplogroupe intrusif. Enfin, pour se faire une idée du contexte dans lequel le mouvement migratoire s’est produit, il faut se tourner vers d’autres spécialités (climatologie, archéo-botanique, archéologie, …) et disposer de datations fiables. De la sorte, et avec une prudente hardiesse, on peut commencer à écrire un fragment de l’histoire évènementielle des temps oubliés.

Moindre apport évènementiel des haplogroupes ADN-mt

Les haplogroupes ADN-mt sont étudiés depuis plus longtemps que les haplogroupes ADN-Y parce que leur étude est plus facile. Nous avons dit que comme ceux-ci, ils permettent de dessiner un grand arbre généalogique de l’Humanité (en lignée matrilinéaire). A ce stade du raisonnement, il est frappant de constater que si les deux arbres généalogiques – patrilinéaire et matrilinéaire – sont très superposables au niveau de leurs grosses branches maitresses (i.e. aux époques datant des premiers temps du peuplement moderne de l’Eurasie), ils divergent rapidement dans la suite (i.e. aux époques moyennes et récentes du peuplement de l’Eurasie) et décrivent dès lors une structure complètement différente de la famille humaine. Alors qui croire ? Les hommes ou les femmes ? Pourquoi vouloir baser la reconstitution (pré)historique sur les haplogroupes ADN-Y masculins plutôt que sur les haplogroupes ADN-mt féminins ? Autrement dit, pourquoi ces derniers délivreraient-ils moins d’information évènementielle ?

La raison de ces configurations – initialement parallèles avant de diverger – se déduit pourtant aisément du comportement guerrier des Humains primitifs qui vient d’être décrit au chapitre précédent : au tout début de la dernière glaciation (MIS 5d), venant de sortir d’Afrique, les hommes et les femmes d’Eurasie vivaient au sein de bandes tribales d’origine uniforme et répandaient conjointement leurs haplogroupes ADN-Y et ADN-mt en pénétrant ici et là un continent septentrional encore vide d’Humains modernes. Bien sûr, en commençant à s’éloigner les unes des autres pour occuper toutes les terres habitables, ces bandes de même origine commençaient à se diversifier sur le plan génétique, en accumulant des mutations ADN-Y et ADN-mt que la distance ne leur permettait pas de diffuser à d’autres bandes. Puis, peu à peu, le monde commença à se remplir d’Hommes modernes. Vint alors le jour où des ethnies très lointainement cousines – et donc porteuses d’haplogroupes devenus très différents – entrèrent par hasard en contact ; et par conséquent en conflit. Or, lors des conflits, si les hommes vaincus sont généralement massacrés ou marginalisés [cf. ce qui précède], nous avons vu que les femmes vaincues sont le plus souvent épargnées et donnent à leurs vainqueurs des enfants des deux sexes qui portent les haplogroupes ADN-mt indigènes de leur mère ; cela parce que seules les femmes sont capables de transmettre des mitochondries à leurs enfants des deux sexes. Par conséquent, si au temps de leur conquête les hommes intrusifs n’étaient pas accompagnés de femmes de leur propre ethnie, TOUS leurs descendants posséderont des haplogroupes ADN-mt indigènes ; exactement comme les ‘’purs’’ indigènes d’autrefois ! Et cela quelle qu’ait pu être la violence de la conquête et l’intensité du génocide masculin qui l’avait accompagnée. Et cela, également, quel que soit le nombre des invasions successives et la provenance variée des divers envahisseurs de la région sur le très long terme. Ainsi, en raison du destin différent des hommes vaincus et des femmes vaincues, les haplogroupes ADN-Y peuvent être renouvelés plusieurs fois dans la longue (pré)histoire d’une région donnée, tandis que les haplogroupes ADN-mt demeurent toujours en place ! Voici la raison pour laquelle les haplogroupes ADN-mt nous donnent moins d’information que les haplogroupes ADN-Y lorsqu’on s’intéresse aux migrations anciennes ! Ils sont indicateurs de stabilité au long cours du vieux fond populationnel initial, tandis que les haplogroupes ADN-Y sont les indicateurs des mouvements successifs qui sont venus l’enrichir.

Il n’y a que dans le cas où les femmes intrusives sont nombreuses au moment de la conquête, que des haplogroupes ADN-mt intrusifs vont s’installer significativement au sein de la nouvelle population qui émerge des ruines de la guerre. Arrivé à ce niveau du raisonnement, il nous faut considérer une autre différence encore, qui sépare les hommes des femmes : contrairement aux hommes – dont le ‘’rendement’’ reproductif s’accroit lorsque leur statut social est élevé – les femmes gardent pratiquement toujours le même ‘’rendement’’ reproductif qu’elles soient des princesses royales adulées ou des indigentes méprisées. Par conséquent, la proportion des haplogroupes ADN-mt intrusifs et ADN-mt indigènes que nous observons dans une population donnée, reflète – y compris sur le long terme – l’exacte proportion des femmes intrusives et indigènes qui existait au lendemain de la conquête.

Les différences hommes / femmes que nous venons d’exposer, expliquent par exemple pourquoi les plus anciens haplogroupes ADN-Y d’Europe ont disparu, tandis que les plus anciens haplogroupes ADN-mt d’Europe – comme U5 – sont toujours bien présents chez les populations actuelles de ce continent. Dans un Monde plein – c’est-à-dire où tout déplacement impacte le territoire d’un autre groupe – les phénomènes que nous avons décrits sont universels ; et sont à l’origine de la ‘’cristallisation’’ de tous les nouveaux peuples.

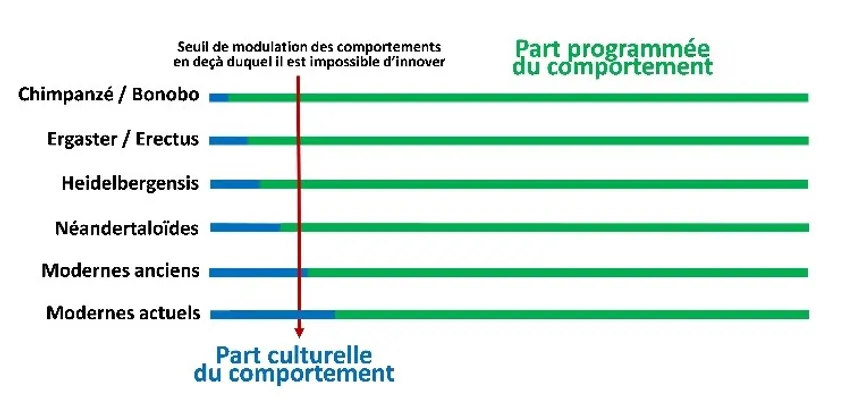

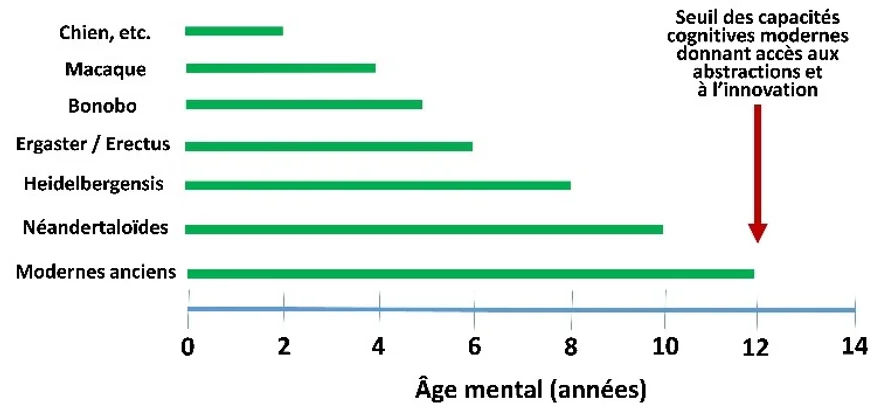

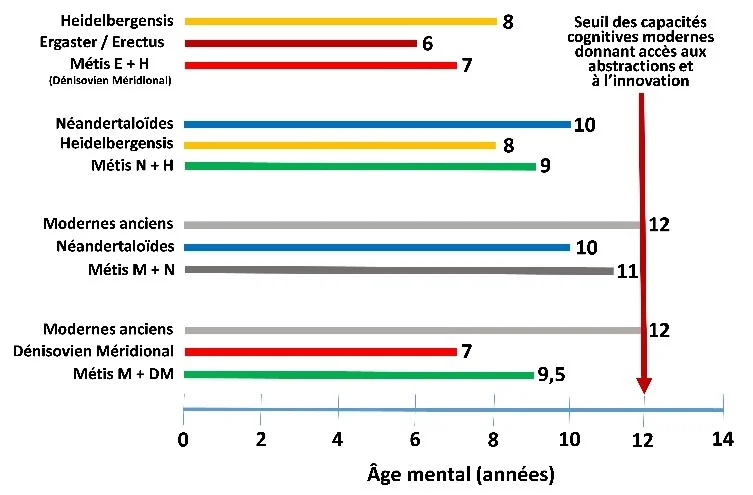

Génétique ethnolinguistique

Plus loin dans l’introduction, nous aborderons l’épineuse question du langage des Hommes archaïques lorsque nous discuterons de leurs facultés cognitives avant de réfléchir aux conséquences de leur métissage avec les Hommes modernes. Il suffit d’avancer ici que le langage des Dénisoviens et des Néandertaliens pourrait avoir été l’expression d’une pensée concrète, similaire à celle de nos enfants de moins de 10 ans. Pour cette raison, le postulat adopté dans cet ouvrage est de considérer que les langues des Humains modernes se sont développées en l’absence d’apport archaïque notable, c’est-à-dire dans un Monde qu’il faut considérer comme à peu près linguistiquement vide ; et qu’elles se sont d’abord différenciées au gré de leur séparation, avant de subir, dans un second temps, les chocs frontaux de leurs retrouvailles.

Ethnolinguistique profonde – Langues paternelles

Beaucoup de linguistes refusent encore d’admettre la possibilité d’accéder à une linguistique historique profonde, qui serait plus ancienne que quelques milliers d’années avant le présent. Pourtant, la construction récente et rapidement progressive de la phylogénie des haplogroupes ADN-Y leur donne entièrement tort ! En effet, cette nouvelle phylogénie génétique calque assez parfaitement la phylogénie profonde des langues proposée depuis 50 à 100 ans par certains linguistes audacieux qui ont travaillé toute leur vie dans l’ignorance absolue de toute référence génétique ! Dans cet atlas, nous adhérons donc pleinement à l’hypothèse d’une langue initiale – dite Proto-Sapiens – qui fut élaborée par les premiers Homo sapiens sapiens d’Afrique de l’Est parce qu’une mutation pro-cognitive survenue au MIS 8 [cf. atlas n°2] leur avait donné la possibilité d’établir des liens arbitraires entre signifiants et signifiés et probablement de créer une première ‘’grammaire universelle’’ qui peut être rangée au nombre des expressions phénotypiques de la mutation. Dès le MIS 7, l’éclatement de ce groupe initial en plusieurs courants migratoires distincts, généra de lentes dérives parallèles des gènes et des dialectes. Les tribus qui firent souche sur le très long terme furent à la fois à l’origine des grands haplogroupes ADN-Y racines et des macro-familles linguistiques dans lesquelles nous pouvons ranger – avec une conviction variable – l’ensemble des langues vivantes et mortes que nous connaissons. Ce processus universel de divergence conjointe ‘’gènes + langue’’ fut exacerbé par un évènement remarquable qui survint au MIS 5d, lorsqu’un petit groupe tribal installa une tête de pont sur le continent eurasien ; laquelle fut à l’origine de presque toutes les langues et de presque tous les haplogroupes ADN-Y actuels.

Les langues sont pour l’essentiel des ‘’langues paternelles’’. En effet, à dates ancienne, une association étroite entre haplogroupes ADN-Y et langues réalisait l’arrière-plan de toute cristallisation d’un nouveau groupe ethnolinguistique ; couplage dont il n’y a pas lieu de s’étonner si l’on se réfère à la dynamique évolutionniste des guerres primitives que nous avons exposée plus haut. Toutes les associations ‘’ADN-Y + langues’’ que nous proposons seront discutées au fil des cartes successives ; et à la fin de l’atlas, un tableau permettra de les visualiser dans leur ensemble. Il faut toutefois comprendre qu’un couplage étroit ‘’ADN-Y + langues’’ ne fonctionna parfaitement que jusqu’au MIS 2 (second maximum glaciaire) ; en effet, jusqu’à cette époque, lorsqu’il arrivait que des vagues migratoires successives se télescopent, l’implacable mécanique génocidaire des guerres paléolithiques limitait de facto les échanges linguistiques, sauf, peut-être, dans les Finis Terrae. La langue des femmes indigènes épargnées devait toutefois impacter l’évolution de la langue des hommes vainqueurs, lorsque ces deux langues étaient très différentes. Puis, à partir du Tardiglaciaire mésolithique et plus encore à partir de l’Holocène néolithique, c’est le besoin d’esclaves qui mit fin au couplage étroit ‘’ADN-Y + langues’’ ; parce que les vaincus épargnés finirent tôt ou tard par s’intégrer à la nouvelle société des vainqueurs, en lui léguant à la fois leurs haplogroupes ADN-Y et quelque chose de leur ancienne langue … c’est donc à partir de ces époques récentes que les échanges de matériel linguistiques se firent plus nombreux, brouillant parfois les contours des vieilles macro-familles de langues.

Divergence des langues – Approches théorique et géographique

L’hypothèse d’un couplage ‘’ADN-Y + langue’’ chez les Hommes modernes qui vécurent pendant l’essentiel du Paléolithique moyen et supérieur, puis d’un découplage de ce tandem à l’issue de cette période, nous permet de proposer trois grands scénarios universels de l’histoire profonde des langues :

1) langues tranquilles

Chez les populations qui restèrent stables sur le long terme – c’est-à-dire celles qui habitèrent continuellement la même région, sans apport extérieur massif pendant de très nombreux millénaires –, la langue évolua lentement sous l’effet de simples changements internes. Nous postulons qu’une stabilité de ce type caractérisa pendant très longtemps le Moyen-Orient paléolithique. En effet, ayant été dès le MIS 5d la tête de pont des Humains modernes installés en Eurasie, cette région proche du Golfe Persique – voire sous les eaux du Golfe Persique d’aujourd’hui – resta peut-être jusqu’à l’Interpléniglaciaire (MIS 3) la zone plus densément peuplée de tout le nouveau continent, à l’aune des modestes standards démographiques de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs?

Au Moyen-Orient, à l’échelle des 4000 générations environ écoulées entre l’arrivée des premiers Humains modernes en Eurasie [cf. carte A de l’atlas n°3] et le début de l’Holocène [cf. début de l’atlas n°4], on reconstitue une filiation haplogroupale directe de l’haplogroupe racine CT qui témoigna probablement de la longue pérennité locale d’un même groupe ethnolinguistique pan-chronique. Bien que nous soyons contraints de donner plusieurs noms successifs à ce groupe populationnel central si nous voulons scander les grands stades de son évolution, cela signifie que, dans cette région, il n’y eut jamais aucune rupture ethnolinguistique perceptible entre les langues Boréales, les langues *Néo-Boréales, les langues Déné-Caucasiennes, les langues *Proto-Nostratiques et les phases successives d’évolution des langues Nostratiques dont les extensions géographiques seront détaillées dans les cartes de l’atlas n°3. La raison pour laquelle certaines de ces macro-familles de langues sont toujours repérables en comparant les langues d’aujourd’hui, provient vraisemblablement du fait que leurs locuteurs originels se sont détachés du cœur pulsatile moyen-oriental à des moments successifs de l’évolution de LA langue centrale panchronique. Lors de chaque pulsation populationnelle, les migrants emportèrent l’état contemporain de LA langue moyenne-orientale ; prélude à la rapide divergence de leur dialecte particulier, désormais éloigné de la zone de stabilité linguistique ; mais aussi prélude au maintien de certains traits archaïques qui disparurent ensuite de LA langue centrale. Naturellement, ces départs répétés vers l’Est, vers l’Ouest ou vers le Nord étaient sans aucune conséquence pour la stabilité linguistique de la zone centrale, puisque les migrations étaient toujours des allers simples en direction de l’inconnu ! C’est pour cette raison que nous postulons que l’ensemble génétique et linguistique de la zone centrale demeura longtemps relativement homogène ; comme ce fut d’ailleurs le cas de ses haplogroupes ADN-Y, dont la phylogénie détaillée – désormais connue – valide pleinement ce raisonnement en raison du couplage ancien ‘’ADN-Y + langues’’.

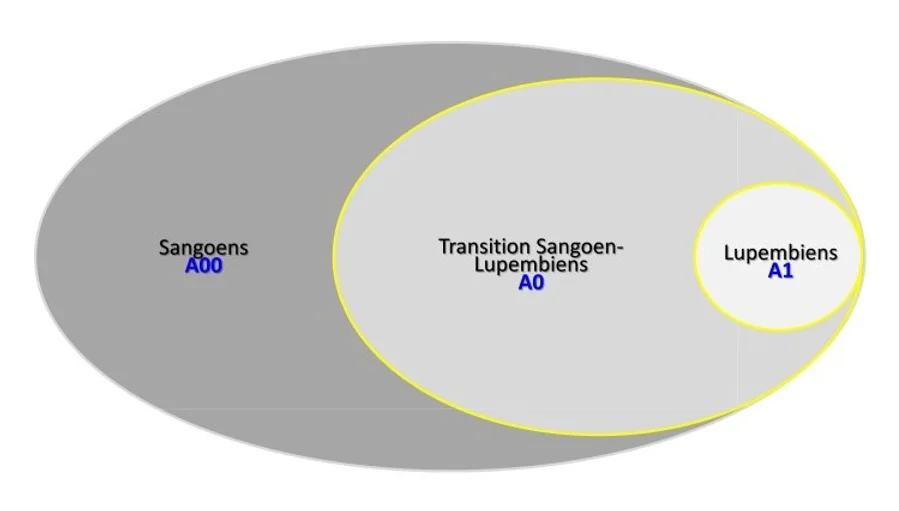

Nous proposons d’appeler ‘’hub’’ moyen-oriental ce cœur pulsatile génétique et linguistique de l’Humanité eurasienne, en invoquant la métaphore d’un centre de transports aérien à partir duquel les voyageurs auraient eu la faculté de partir dans toutes les directions ; avec pour bagages à la fois leurs haplogroupes ADN-Y et les langues qui leur étaient étroitement attachées. Concrètement, il est probable que ce ‘’hub’’ repose en partie sous les eaux du Golfe Persique. En effet, des reconstitutions climatiques et écologiques permettent de penser que le fond du Golfe Persique fut – pendant l’essentiel de la période couverte par l’atlas n°3 – une terre accueillante qui s’étendait sur les deux rives d’un fleuve majestueux constitué par la prolongation du Chatt-el-Arab actuel, lui-même résultant de la confluence du Tigre et de l’Euphrate ; une terre bien plus propice à une riche vie animale et végétale que ne l’étaient les semi-déserts qui l’entouraient ; et donc bien plus propice à une démographie dynamique. Si cela est vrai, cela signifie que les principaux sites archéologiques régionaux des MIS 4, MIS 3 et MIS 2 sont aujourd’hui engloutis pour la plupart, et donc inaccessibles aux chercheurs ! Ce qui entrave grandement notre compréhension de la dynamique d’installation et de diffusion des Hommes modernes en Eurasie. Le schéma ci-dessous matérialise le ‘’hub’’ moyen-oriental et les trois grands tapis-roulants qui emportent ses voyageurs au loin.

‘’Hub’’ moyen-oriental et les trois grands tapis-roulants qui emportent ses voyageurs au loin.

2) langues effilochées

Nous appellerons ainsi les langues qui dérivèrent solitairement une fois qu’elles se furent détachées de la zone de stabilité du ‘’hub moyen-oriental’’ pour s’avancer dans un Monde linguistiquement vide ou dont les expressions vocales archaïques s’effaçaient devant elle.

C’est la répartition actuelle et passée des haplogroupes ADN-Y qui nous incite à conclure que des petits groupes pionniers quittèrent à plusieurs reprises le ‘’hub’’ moyen-oriental ‘’pour’’ fonder des centres populationnels secondaires situés les uns à l’Ouest (Extrême-Occident d’Europe), d’autres à l’Est (Extrême-Orient méridional de l’Indochine et du Sunda), et d’autres encore au Nord (Altaï / Baïkalie, porte de l’Extrême-Orient septentrional de Sibérie orientale et de Chine du Nord). Ces mouvements – partis sur l’une ou l’autre des voies qui sont matérialisées sur le schéma ci-dessus – furent répétés à plusieurs reprises, au gré de chacune des embellies climatiques qui les rendaient possibles ; ce qui signifie qu’ils ont été particulièrement dense au cours du MIS 3 (Interpléniglaciaire) qui fut une pause globalement tempérée entre deux maximum glaciaires moins propices que lui aux voyages. Par conséquent, chaque strate de migrant emporta avec elle l’état contemporain de LA ‘’langue centrale’’ que l’on parlait à cette époque-là dans le ‘’hub’’ [cf. l’ensemble de l’atlas n°3]. Ceux dont les petites colonies exotiques furent prospères, furent à l’origine de la cristallisation de nouveaux groupes ethniques repérables par un nouvel haplogroupe ADN-Y majoritaire (effet fondateur à partir de l’haplogroupe ADN-Y des migrants) et probablement par un nouveau groupe ou sous-groupe linguistique (effet fondateur à partir du dialecte de la langue centrale que parlaient les migrants). Nous avons déjà dit qu’il faut faire ce lien entre nouvel haplogroupe et nouvelle langue, parce que dans le monde des chasseurs-cueilleurs paléolithiques il s’agissait de deux facettes d’une même réalité : celle de petites bandes humaines structurées autour d’hommes patrilocaux (i.e. apparenté en lignée mâle) qui devaient être assez forts, assez habiles et surtout assez chanceux pour réussir à prospérer dans l’adversité ; condition essentielle pour que leurs descendants deviennent nombreux et donc pour pouvoir répandre à la fois leurs haplogroupes ADN-Y et leurs langues ! Au total, une succession de réussites de ce type créa autant de ‘’hub secondaires’’ puis de ‘’hub tertiaires’’ qui furent à leur tour à l’origine de nouvelles cristallisations ethnolinguistiques et de nouvelles dispersions multidirectionnelles. De sorte que le Monde habitable cessa peu à peu d’être vide et devint un Monde plein.

Or nous venons de voir que, tout comme leurs haplogroupes ADN-Y, les groupes migrants emportaient bien évidemment leur dialecte avec eux. A partir de ce point, faute de pouvoir conserver des rapports étroits avec la constellation de langues sœurs du ‘’hub’’ – qui établissait une zone de stabilité prolongée –, le dialecte migrant isolé se transformait rapidement et profondément selon deux phénomènes qui s’amplifiaient avec le temps : conservation d’archaïsmes pour certains traits et apparition d’innovations pour d’autres traits ; cela parce que la moindre innovation qui survenaient dans cette petite communauté perdue au milieu de nulle part, se répandait immédiatement à tous les individus et avait donc tendance à se fixer rapidement dans l’usage. Ainsi, bien que contraires en apparence, innovations et archaïsmes opèrent exactement dans le même sens à l’origine de la cristallisation d’un nouveau groupe ethnolinguistique, en cela qu’ils accentuent les divergences entre le dialecte exilé et la langue centrale plus stable que continuent à parler les cousins demeurés sédentaires dans la lointaine patrie. Dans un tel cas, au bout de quelques générations seulement, l’intercompréhension commencera à être sérieusement altérée, puis disparaîtra complètement. On pourrait donc dire que ces langues migrantes s’effilochent au long de leur chemin d’exilées, tant qu’elles ne rencontrent aucun obstacle linguistique coriace. Dans le corps de l’atlas n°3, on verra notamment qu’une grande, féconde et très longue dérive de ce type se produisit au cours de l’Interpléniglaciaire, lorsqu’un petit groupe de migrants porteurs de l’haplogroupe K2 quitta le ‘’hub’’ moyen-oriental en direction de l’Asie Centrale et des steppes asiatiques, donnant naissance à un ‘’hub secondaire’’ qui contenait à la fois le germe des langues Eurasiatiques (nombreuses langues passées et actuelles des sous-groupes Indo-Européen, Eskaléoute, Ouralien, Altaïque, Tchouktche, etc.) et le germe des langues Amérindes qu’il faut comprendre comme un grand rameau de l’Eurasiatique extrêmement effiloché par sa conquête d’un Monde entièrement vide (Iroquois, Sioux, Chinook, Zuni, Natchez, Maya, Uto-Aztèque, Aymara, Quechua, Jivaro, Caribs, etc.).

3) Langues entrechoquées

Comme le génome nucléaire, les langues peuvent échanger du matériel à l’occasion d’échanges commerciaux, d’échanges matrimoniaux et de conflits. Evacuons toutefois de l’exposé les échanges – conflictuels ou non – qui surviennent entre deux tribus ou nations voisines et étroitement apparentées ; lesquelles partagent de ce fait des marqueurs génétiques très proches et des langues très voisines. Le bon sens aurait suffi pour l’affirmer, mais l’ethnologie confirme que c’est ce type d’échanges et de conflits qui sont les plus nombreux. Cependant, cette situation doit être versée au chapitre de la vie des langues tranquilles qui évoluent en vase clôt. En effet, puisqu’il ne s’agit que de querelles de famille, on s’entretue, on s’embrasse, on se viole et on se dévore au barbecue entre cousins ; ce dont il résulte que les conséquences linguistiques et génétiques sont nulles ou imperceptibles. Ce n’est que de l’écume historique bien vite digérée.

On réservera donc la notion de langues entrechoquées à celles qui – après s’être exilées de la zone de stabilité du ‘’hub’’ et après s’être effilochées comme il en a été question au chapitre précédent – entrèrent en compétition puis en fusion partielle ou complète avec d’autres langues qui résultaient d’autres exils lointainement précédents. Dans la mesure où aucune population migrante ne peut aller plus loin que l’une ou l’autre des deux extrémités du continent eurasien, et dans la mesure où aucune population indigène ne peut fuir au-delà de ces extrémités, les Finis Terraefurent les régions idéales pour un grand empilement des peuples et donc pour un grand entrechoquement de leurs langues ! Ce fut aussi le cas dans les montagnes et dans les îles, qui sont d’autres types de Finis Terrae. Dans le contexte d’un Monde devenu plein (à partir de la seconde partie du MIS 3), toute nouvelle migration coloniale entreprise par un groupe ethnolinguistique donné (i.e. groupe intrusif), eut donc désormais un risque élevé de buter sur un autre groupe ethnolinguistique suffisamment divergent pour lui apparaitre comme entièrement distinct (i.e. groupe indigène) en cela que l’intercompréhension les deux sociétés était devenue soit très difficile soit déjà totalement absente.

Ci-dessous, nous allons parler des cas où les envahisseurs s’imposent dans une région peuplée, mais sans que leur victoire ait pour conséquence l’élimination physique totale des indigènes.

a) Premier type d’entrechoquement : des envahisseurs victorieux sont tout un peuple en marche qui s’installe à demeure sur le territoire d’un groupe ethnolinguistique indigène, étranger à leur nation.

- Au Paléolithique, la tendance génocidaire masculine [cf. ci-dessus] devait entraîner la disparition quasi-totale de la langue et de la culture des vaincus. En effet, puisque les dominants de ‘’pure souche’’ qui s’installaient dans le pays conquis étaient nombreux et étaient accompagnés de femmes de leur ethnie, ils n’avaient pas besoin de faire l’effort d’apprendre la langue des vaincus rescapés (femmes essentiellement). Par ailleurs, les enfants métis, nés des femmes indigènes épargnées, n’avaient pas d’autre choix que d’apprendre et d’utiliser quotidiennement la langue de leurs pères envahisseurs, s’ils voulaient s’intégrer à une société dominante transposée en bloc.

- A partir du Mésolithique (sociétés sédentaires accumulatrices) et surtout du Néolithique (sociétés sédentaires accumulatrices et productivistes), nous avons dit que les pratiques génocidaires laissèrent la place à une clémence intéressée, dans le but d’exploiter le potentiel physique des hommes vaincus. Mais bien que la proportion d’indigènes survivants ait donc été plus grande qu’au Paléolithique, la langue victorieuse continua à faire disparaitre la langue indigène dans la situation d’hégémonie où nous nous plaçons. En effet, puisque les femmes intrusives étaient nombreuses, la langue des hommes intrusifs continuait d’être transmise sans effort à leurs enfants de ‘’pure souche’’ qui devenaient automatiquement les cadres dirigeants de la génération suivante ; tandis que cette même langue était nécessairement privilégiée dans l’usage quotidien par leurs enfants métis (bilingues) qui gravitaient dans l’orbite du pouvoir ; ainsi que par les serviteurs purement indigènes qui devaient apprendre la nouvelle langue étrangère pour pouvoir comprendre correctement leurs maîtres. Par conséquent, étant à la fois la langue maternelle d’un grand nombre de personnes et la langue quotidienne indispensable à tous les autres, la langue des envahisseurs avait peu de raison de se modifier en profondeur malgré l’apport inévitable de quelques mots indigènes, qui étaient d’autant plus facilement adoptés qu’ils n’avaient pas d’équivalent dans la leur (toponymie, nouvelles plantes ou animaux, technologies indigènes). Si le différentiel culturel n’était pas trop grand entre les deux peuples, la culture du nouveau peuple était elle aussi en parfaite continuité avec la vieille culture des envahisseurs, parce que ceux-ci s’étaient installés avec leurs élites religieuses (i.e. intellectuelles), leurs femmes et leurs vieux ; c’est-à-dire avec les universels gardiens des traditions.

b) Deuxième type d’entrechoquement : des envahisseurs victorieux peu nombreux mais quand même accompagnés de femmes de leurs clans, s’installent à demeure sur le territoire d’un groupe ethnolinguistique indigène, étranger à leur nation. Lorsque des envahisseurs peu nombreux parvenaient à s’imposer dans une région étrangère densément peuplée, c’était le plus souvent parce qu’ils disposaient d’un avantage militaire déterminant, et/ou parce que les indigènes avaient été incapables de se coaliser du fait de leurs querelles internes du moment. Passée la phase de conquête et ses massacres inévitables, le génocide complet des hommes vaincus n’était pas réalisable à grande échelle et les étrangers vainqueurs se contentaient de former une sorte de clan dominant dans la région conquise. Dans un tel contexte, l’évolution linguistique dépendait de paramètres tels que le nombre des envahisseurs des deux sexes, et le différentiel culturel réel (technologique) ou subjectif (prestige) qui existait entre les groupes intrusifs et indigènes. Les conséquences linguistiques étaient donc fonction de ces paramètres et peuvent être schématisées ainsi :

- Cas où les envahisseurs compensaient leur infériorité numérique grâce à un prestige et/ou une technologie supérieure, et parvenaient à imposer leur langue. A l’époque historique, c’est par exemple ce qui s’est passé en Amérique Centrale et en Amérique du Sud, lorsque les Espagnols conquirent les nombreuses nations indigènes de ces vastes contrées. De tels remplacements linguistiques se sont pareillement produits dans un passé plus lointain, par exemple lorsque des poignées de Romains (commerçants, militaires, administrateurs) installèrent le Latin dans les populeuses nations d’Europe Occidentale, et firent disparaitre les langues indigènes en quelques siècles seulement. Faute d’un différentiel technologique marqué, ce type de situation pourrait avoir été plus rare avant les grandes civilisations de l’antiquité ; mais on ne peut pas exclure que des colons néolithiques, étrangement entourés d’animaux dociles, aient autrefois vivement impressionné les indigènes mésolithiques dont ils brûlaient les forêts pour enfouir étrangement des graines sous la terre ?

- Cas où la culture indigène est perçue par les vainqueurs comme étant supérieure à la leur. A l’époque historique, toujours, c’est par exemple ce qui s’est passé lorsque des petits groupes de ‘’barbares’’ ont conquis les grandes civilisations qu’étaient l’Empire Romain ou l’Empire Chinois. Dans de tels cas, la langue des envahisseurs a fini par disparaitre des régions conquises au bout de quelques siècles seulement ; période pendant lesquels elle était restée cantonnée à l’aristocratie étrangère issue de la victoire. Au sortir de cette période intermédiaire, seuls quelques mots ou traits grammaticaux de la langue des vainqueurs avaient été intégrés à la langue des indigènes ; mais globalement, celle-ci émergea victorieuse, en dépit de la défaite passée de ses locuteurs. Il est peu probable que des situations de ce type furent nombreuses jusqu’au Néolithique voire jusqu’à l’âge des métaux, car on ne voit pas bien de quel prestiges civilisationnel auraient pu être parés les vaincus ?

- Cas où aucune des deux langues ne parvenait à s’imposer. A date préhistorique, lorsque la victoire était incertaine où lorsque le groupe ethnolinguistique intrusif s’installait – sans pouvoir la dominer intégralement – dans une contrée où le poids des tribus indigènes demeurait important, les échanges entre voisins devenaient inévitables : qu’il s’agisse d’échanges commerciaux, d’alliances contractées contre d’autres tribus de l’une ou de l’autre ethnie, de guerres à répétition et/ou de razzia de femmes. Dans ces contextes mosaïques, l’évolution linguistique de la région dépendait alors des proportions d’hommes et des femmes intrusifs et indigènes, et de l’intensité des échanges qui s’établissaient entre les groupes. Si toutes ces proportions étaient à peu près équilibrées dans une région donnée, les deux langues entamaient alors un lent processus d’alliage. Au début, des pidgins se créaient pour permettre des échanges minimums entre les deux communautés ; c’est-à-dire que chaque groupe conservait sa langue maternelle, mais que quelques mots de l’une ou l’autre langue étaient connus de tous les protagonistes ; ces échanges frustes se passaient de grammaire mais la juxtaposition de certains mots pouvait en tenir lieu. Avec la prolongation de cette promiscuité, de nombreux mots et tournures continuaient à percoler d’une langue à l’autre, et les pidgins maladroits des débuts devenaient peu à peu des créoles (néo-langues possédant un vocabulaire et une grammaire simple) qui commençaient à être utilisés dans la vie de tous les jours, à la place des deux anciennes langues ; cela parce que les communautés humaines étaient de plus en plus mêlées (échanges réguliers de femmes, acceptés ou contraints). Avec le temps, le créole se complexifiait de plus en plus sous le poids des innovations et de ce qui restait des deux anciennes langues en voie de disparition dans la région où le processus de fusion était à l’œuvre ; anciennes langues vis-à-vis desquelles le créole régional était devenu très divergent. Si des cristallisations ethnolinguistiques créolisantes se produisirent dans les Finis Terrae, il est aisé de comprendre pourquoi certaines familles de langues actuelles sont difficiles à classer : c’est parce que ces familles de langues se sont construites à partir de racines hybrides ! Nous postulons que ce processus d’amalgame linguistique fut très actif aux deux extrémités géographiques de l’Eurasie paléolithique ; parce que, dans ces régions périphériques, de nouvelles strates migratoires originaires du ‘’hub’’ moyen-oriental sont régulièrement venues apporter de nouveaux groupes ethnolinguistiques intrusifs (nouveaux haplogroupes Y-DNA au seuil d’une diversification + nouvelle langue proche de l’état contemporain de LA ‘’langue centrale du ‘’hub’’) qui se superposaient à d’anciens groupes ethnolinguistiques indigènes (anciens haplogroupes Y-DNA déjà bien diversifiés sur place + langue locale issue à la fois d’un état plus ancien de LA ‘’langue centrale du ‘’hub’’ et de rencontres précédentes avec des groupes ethnolinguistiques indigènes encore plus anciens).

C’est ce processus d’empilement de plusieurs strates linguistiques qui explique qu’il est aujourd’hui impossible de tracer correctement la phylogénie linguistique des langues anciennes du Sud-Est asiatique (parfois dites faute de mieux ‘’langues Pacifiques’’) ou même d’une langue classique comme le Japonais : c’est parce que les langues actuelles de ces divers Finis Terrae sont les produits d’une série d’entrechoquements débutés il y a 50.000 ans environ et qui perdurèrent jusqu’en pleine époque historique ; lesquels créèrent une pâte feuilletée de créoles successifs dont émergèrent les familles de langues les plus rebelles à la classification. En Europe – un autre grand Finis Terrae de l’Eurasie – le processus dut être parfaitement identique ; mais, à l’exception du Basque et du Nord-Caucasien qui ont survécu jusqu’à nous (et dont la difficulté à les classer indique qu’elles conservent la trace d’un semblable millefeuille), le remplacement linguistique fut ici total dans le sillage des invasions indo-européennes [cf. atlas n°4] ; évènement protohistorique qui nous prive de pouvoir étudier les anciens millefeuilles locaux !

Ainsi, suspendues entre les deux situations extrêmes dans lesquelles soit les envahisseurs imposent (presque) complètement leur langue [cf. § a], soit les indigènes imposent (presque) complètement la leur [cf. § c], les situations intermédiaires que nous venons d’étudier mêlent les deux langues protagonistes en proportions variées. Même si l’une d’entre elles peut parfois prédominer sur l’autre, il en résulte toujours in fine la création d’une langue originale qui s’écarte plus ou moins de ses deux modèles initiaux. Serait-ce par exemple ce qui s’est passé chez les Germains lorsqu’ils s’installèrent au Nord de l’Europe néolithique [cf. atlas n°4] ? Bien qu’à base Indo-Européenne très consensuelle, les langues Germaniques ont profondément renouvelé leur prononciation, ont simplifié leur grammaire et ont selon toute vraisemblance incorporé de nombreux mots indigènes, puisqu’on ne retrouve pas ces mots dans les autres langues Indo-Européennes ; tout ceci représentant l’état figé d’un processus d’entrechoquement puis de créolisation partielle dont la langue de l’ethnie victorieuse ne sortit pas indemne !

c) Troisième type d’entrechoquement : de jeunes envahisseurs peu nombreux et sans femmes de leurs clans, conquièrent le territoire d’un groupe ethnolinguistique indigène, étranger à leur nation. Dans cette situation, une fois les envahisseurs installés dans la région conquise, leur langue aura tendance à se perdre en quelques générations seulement, même s’ils sont technologiquement supérieurs aux indigènes ! Ceci, parce que les hommes vainqueurs ne sont pas accompagnés de femmes compatriotes et que les mères de leurs enfants ne pourront donc être QUE des femmes indigènes. Nécessairement, celles-ci apprendront leur langue indigène (maternelle) à leurs enfants métis ! A la génération suivante, tout le monde parlera donc la langue indigène ; seuls les garçons (métis et bilingues) utiliseront la langue de leurs pères envahisseurs lorsqu’ils interagiront avec eux, et cela plus particulièrement pour tout ce qui concernera les termes techniques et guerriers. A part ces mots qui se naturaliseront rapidement dans la nouvelle communauté, la langue des générations futures restera essentiellement la langue indigène, et cela en dépit du renouvellement massif des haplogroupes ADN‑Y. Par ailleurs, tout comme la langue, la culture du nouveau peuple conservera massivement sa base indigène ; et cela avec d’autant plus de facilité que les jeunes guerriers des débuts n’étaient pas accompagnés par des cadres culturels de leur ethnie (prêtres, femmes et vieux, gardiens des traditions en tous genres).